考古雜誌報導,德國考古學家在西伯利亞阿爾泰山脈發現了一具距今2500年的木乃伊,透過近紅外線高解析影像技術,清晰揭露了古代游牧民族精細絕倫的刺青藝術,這項研究也為鐵器時代游牧民族的藝術風格、技術,以及刺青的文化意涵提供了難得的視角。

這具木乃伊生前是一名約50歲的女性,屬於帕濟雷克(Pazyryk)文化。帕濟雷克文化盛行於西元前6到前2世紀的鐵器時代,以構築大型墳丘(庫爾干)著稱,並將死者安葬在永凍層下的墓室裡,藉此完整保存了皮膚和身體藝術等有機物。

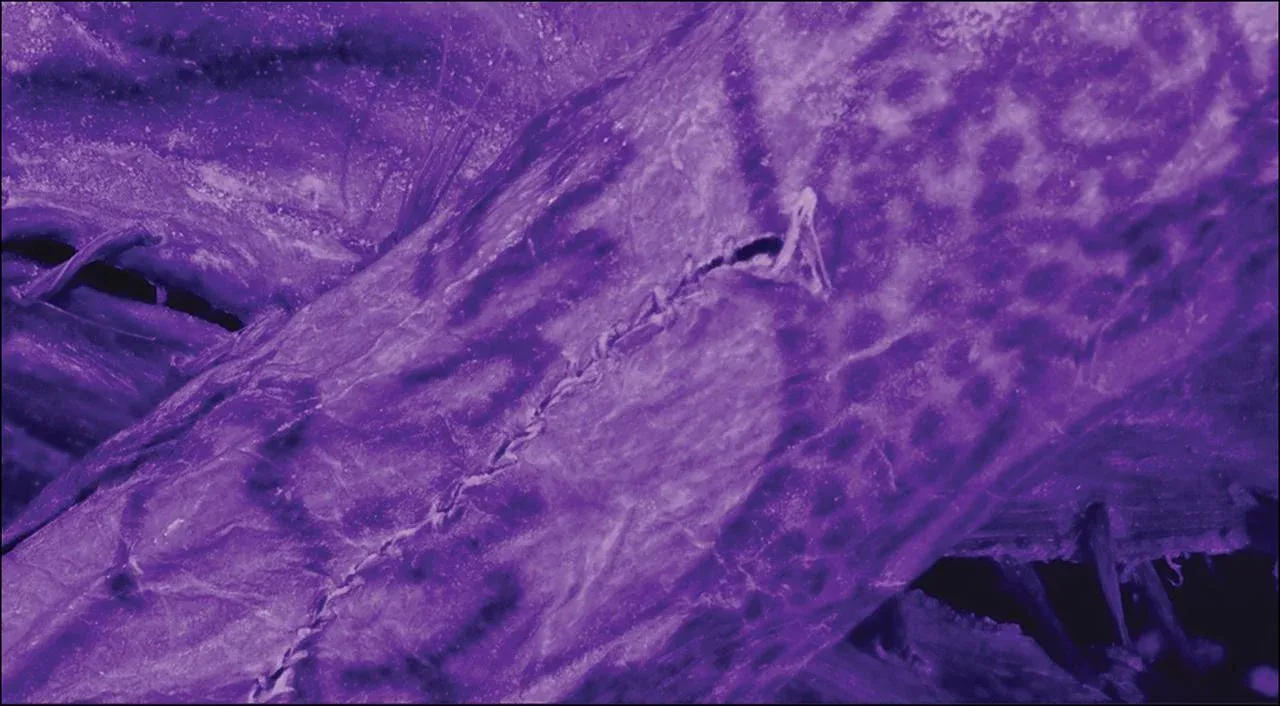

這份發表於考古學期刊《Antiquity》研究,是由德國馬克斯普朗克地質人類學研究所的卡斯帕里(Gino Caspari)博士領導。他們使用先進的近紅外線數位攝影技術,以毫米以下的精度,重建出原本因時間而逐漸褪色的刺青圖案。

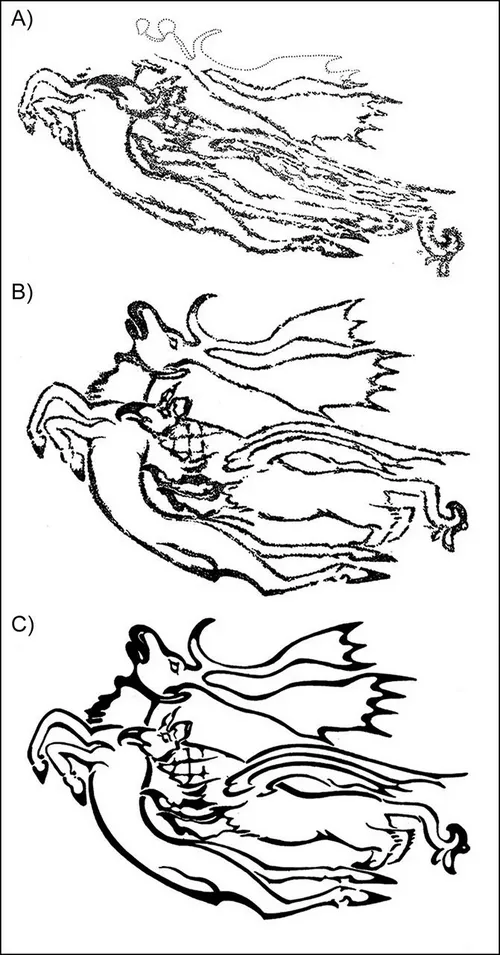

雖然過去曾在其他帕濟雷克木乃伊身上發現過刺青,但因保存狀況與當時的技術限制幾乎沒有細節,這次運用的精密影像技術,首次完整呈現了刺青全貌,包括女性右前臂上「被花豹包圍的雄鹿」,以及左臂上「神獸獅鷲與鹿搏鬥」的圖案。這些圖像的精緻程度,甚至讓現代刺青藝術家感到驚嘆。

卡斯帕里博士指出,這些刺青並非只是象徵性的裝飾,而更像是一種專業藝術,需要精湛的技術、美學感受與專業訓練。

研究認為,刺青可能是使用單點和多點手戳工具製成。

儘管該文化墓葬中尚未找到刺青工具,但研究人員推測其材質可能是動物的角或骨頭,顏料則可能是煤灰或燒焦的植物物質,學者研判,刺青前可能有先用模板在皮膚上描繪的步驟。

儘管保存良好,但這具木乃伊身上的大部分刺青卻在防腐處理過程中被切除。這引發研究團隊的疑問:帕濟雷克文化可能不像某些古代文明,將刺青視為死後靈性意義的象徵,而更可能是在生前作為地位、個人身份或群體歸屬的標誌。

阿爾泰山脈的凍土墳墓早在19世紀就已被首次挖掘,20世紀更被蘇聯和國際考古團隊重新發現,至今仍是研究古代刺青保存狀態最佳的地點之一。然而,科學家警告,隨著氣候變遷導致永凍層迅速惡化,運用高科技進行數位保存的需求已變得更加迫切。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞