三大擴展架構 驅動光通訊模組需求

輝達(NVIDIA)指出,隨著 AI 計算需求急速膨脹,單一資料中心在電力與容量上已逐漸逼近極限。過去業界主要透過垂直擴展與水平擴展來提升效能,但當 AI 規模擴張至跨越城市、國家甚至洲際時,現有乙太網路架構的延遲與抖動,已成為進一步擴展的瓶頸。

根據 NVIDIA 公布的未來三年藍圖,提出三大擴展架構以應對:

垂直擴展(scale-up):同一機櫃內的高速互連,延遲要求極低,以銅線傳輸為主,避免光電轉換耗損。

水平擴展(scale-out):跨多機櫃平行運算,需仰賴光通訊模組解決大規模數據吞吐。

跨區域擴展(scale-across):跨資料中心甚至跨國連接,傳輸距離動輒數公里以上。未來藉由 NVLink Fusion 平台與 Spectrum-XGS 矽光子交換器,將資料中心串聯成兆級 AI 超級工廠。

劉景民補充,產業在推進矽光子與 CPO 的策略上雖然各有不同,但這並不會阻礙整體發展。差異主要來自於系統架構選擇:有的著重於 scale-up,有的偏向 scale-out,甚至還有 hybrid 模式。由於各家公司先天架構與核心能力不同,因此策略有所差異,但一致的共識是「光」將成為未來發展的必然路徑。

嵌入式光學互連 推進高效能架構

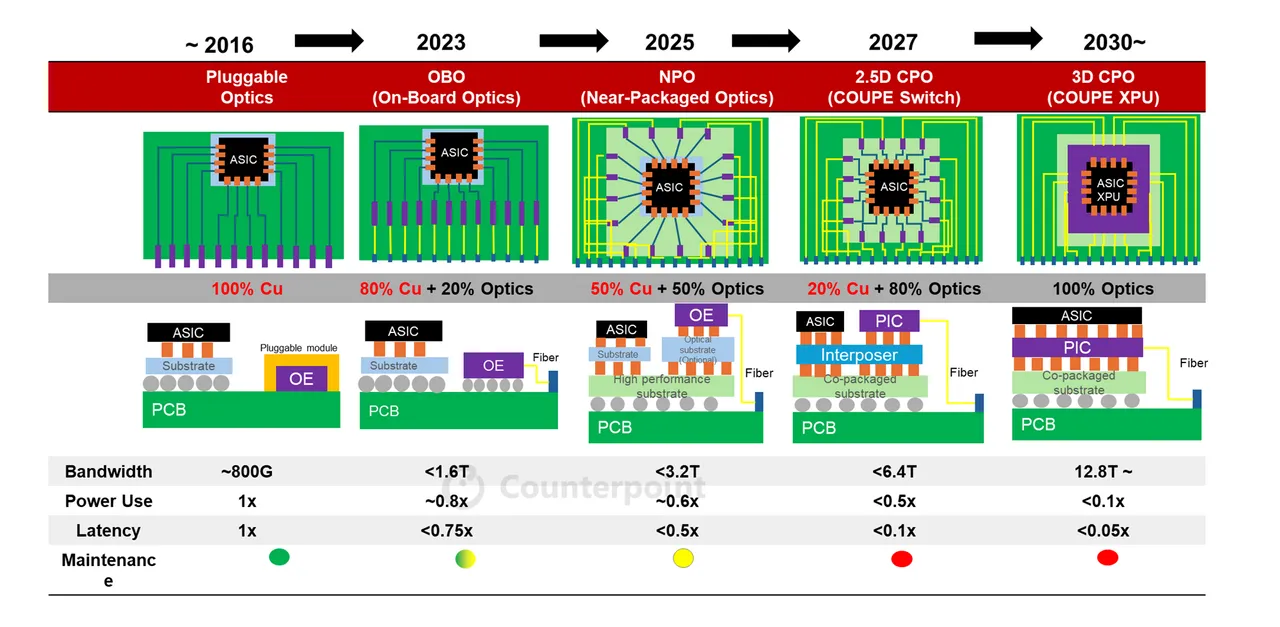

嵌入式光學互連(I/O)近年逐漸成為市場焦點,根據 Counterpoint Research 的《矽光子與 CPO 報告》, OBO(On-Board Optics)、NPO(Near Package Optics)與CPO(Co-Packaged Optics)等整合式光學模組正快速成長,預計至 2033 年出貨量將以 50% 的年複合成長率持續攀升。自 2027 年起,隨著 NPO 與 CPO 的廣泛導入,整合式光學模組營收可望實現三位數的年增幅,出貨占比也將達雙位數。進一步到 2033 年,超過一半的營收與出貨量將來自嵌入式半導體光學 I/O 解決方案,象徵主流化時代即將到來。

相較於 2016 年以來廣泛使用的插拔式光模組,OBO、NPO、CPO 等整合式方案能顯著提升頻寬並降低功耗,尤其適合 AI 運算場景,支援高密度與高頻寬的叢集連接架構。CPO 作為嵌入式光傳輸的進階應用,將光學與電子元件整合同封裝,具備三大優勢:第一,提供極高速、低延遲的光傳輸;第二,大幅降低功耗,協助資料中心節能;第三,支援高密度叢集架構,推動 AI 超級運算規模化。

Counterpoint Research 進一步指出,隨著技術從 OBO、NPO 演進到 CPO,整體效能可望實現 高達 80 倍的跨世代躍升。目前 NVIDIA、Intel、Marvell 與 Broadcom 均積極投入此領域,雖然導入過程仍是漸進式,但其潛力已備受矚目。

相關新聞:矽光子突圍01|光進銅退成趨勢 台灣AI十大建設+產業聯盟雙引擎發動

相關新聞:矽光子突圍03|AI資料中心升級兩大挑戰 台灣供應鏈助攻成「夢想實現之地」

相關新聞:矽光子突圍04|下個AI造王者?博通、輝達衝刺CPO 台積電帶動台廠卡位商機

三階段演進:從OBO到CPO

劉景民補充說明,光通訊正逐步取代銅線,並希望光學模組能盡可能靠近處理器(XPU)。在伺服器應用中,OBO 適合放在進入機房的初始位置;NPO 則進一步推進到機板層級;CPO 則直接與 XPU 整合同封裝。OBO 與 NPO 已有產品商用,但業界更傾向以 CPO 作為終極目標。隨著 800G 邁向 1.6T 的需求逼近極限,矽光子被視為降低功耗與延遲的必然解方。他預期,CPO 的真正商用要到 2027 年才會成熟。

技術瓶頸與台灣廠商機會

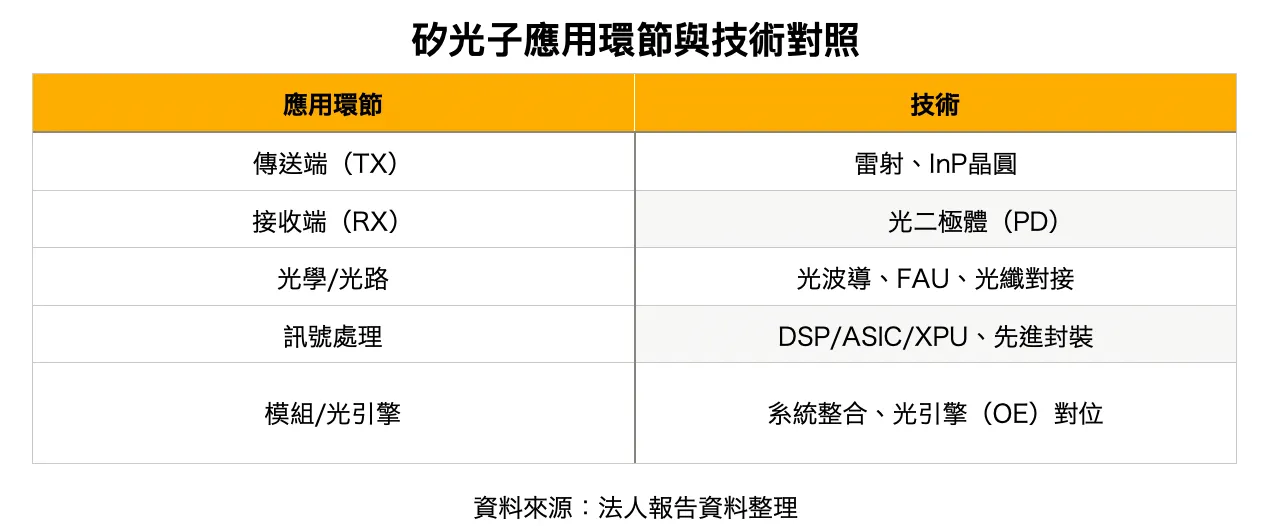

隨著矽光子與 CPO 進入先進封裝層級,整合難度急遽上升。劉景民指出,當元件進入半導體封裝時,精度需達次微米,一點偏差就可能導致能效損失;同時,若光子積體電路(PIC)帶缺陷進入封裝,報廢成本極高,因此檢測流程必須前移,涵蓋晶圓、晶粒及 IC 整合的多階段測試。

他將矽光子產業鏈劃分為四個環節:傳送(雷射)、接收(PD 光二極體)、光學(波導、FAU 等)與訊號處理。台灣在磷化銦(InP)晶圓代工、光模組與 ASIC 發展上具備能量,如聯亞、波若威、華星光、台積電等公司可望受惠。雖然全球模組龍頭仍在中國,但隨著平台轉向半導體封裝,台灣的製程與整合優勢有望成為突破口。

應用驅動:AI伺服器與節能需求

AI 伺服器是矽光子與 CPO 最核心的應用場景。劉景民指出,資料中心最大的挑戰就是功耗與散熱,即便 CPO 成本高昂,只要能解決能效問題,市場仍會採用。未來應用不僅限於伺服器,凡是需要降低功耗、提升頻寬的環境皆可能導入。能源效率也將成為技術演進的主軸:一方面以光取代電,減少傳輸損耗與散熱壓力;另一方面透過高壓供電降低能耗。從算力到高速傳輸,再到能源管理,矽光子正逐漸成為支撐 AI 基礎建設的核心技術。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞