近日,警方偵破一起以林姓男子(53歲)等6人的詐騙集團,利用假投資詐騙手法,誘騙多達20名被害人將款項匯至人頭帳戶,再透過虛擬貨幣交易所把贓款換成泰達幣洗錢。

刑事局先前與虛擬貨幣交易所事先建立合作機制,發現客戶異常金流立即啟動調查,協請交易所先行凍結多筆可疑款項,本案經警方持法院核發的刑事裁定書,將虛擬貨幣交易所內詐欺贓款新臺幣697萬1051元(含USDT 11萬7746顆及新臺幣317萬963元)扣押至士林地檢署公庫,移送士林地方檢察署辦理後續發還事宜。

依據「165打詐儀錶板」統計,今年9月全國平均每日受理詐騙案件470件、財損新臺幣2億2392萬餘元,較去年同期(601件、3億9680萬餘元)分別下降22%與44%。詐欺手法受理數前3名分別是:網路購物詐騙,占25.65%居首;其次是假投資詐騙,占12.54%;最後是假交友投資詐財詐騙,占7.36%。若以財損金額來看,假投資詐騙仍最嚴重,占比高達36.29%;其次是假交友投資詐騙,占22.06%;最後是假檢警詐騙,占13.01%。

刑事局今天提醒,近期不少詐騙手法是假借花蓮救災名義,並結合相關手法誘騙民眾,類似手法如下:

一、假慈善機關(急難救助)詐騙:在社群平臺上,發文表示免費提供志工雨靴前往花蓮救災,但需自付新臺幣58元運費,受害人加入LINE帳號聯繫並完成匯款後,再以「製作感謝名冊」為由,要求其提供完整銀行卡號進行「實名認證」,以騙取人頭帳戶。

二、網路購物詐騙:謊稱有償提供運彩分析報告,並將所得全數捐贈花蓮災區,引誘民眾匯款交易做公益,實則詐取災難財。

刑事局指出,這類「假熱情、假善心」詐騙,與過往以高獲利為誘因的詐術不同,而是訴諸公益、關懷與回饋,利用社會共感與人際信任瓦解戒心。警方提醒,真正的公益行為,不會要求填寫完整銀行帳戶、銀行卡號或信用卡號,民眾如欲參與捐款、捐物或救災行動,務必循官方途徑辦理,例如衛福部設立的「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」帳號以及花蓮縣政府「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區;並「使用正確管道」,如四大超商機台或Line Pay「愛心捐款」專區等平臺操作,切勿點擊不明連結或輕信陌生訊息。

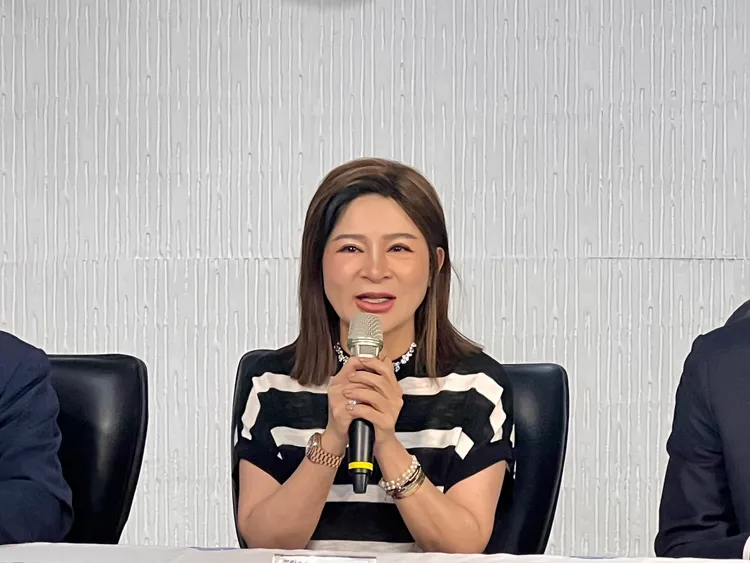

今天王彩樺現身刑事局記者會,與警方攜手站上第一線,共同倡議全民識詐。她以輕鬆易懂的語言與生動案例現場說明,提醒民眾「不貪小便宜、不輕信來訊、多查證來源」,尤其在面對高報酬、需私下聯繫或轉帳操作等情境時,更應保持冷靜、停看聽。

王彩樺也表示,每一位民眾都能成為反詐的「守門人」,主動分享防詐新知,尤其應多與長輩溝通提醒,是守護親友安全、降低受騙風險最直接的方式。她鼓勵大家將防詐意識融入日常生活,從自身做起,讓警覺與識詐成為全民習慣。

刑事局提醒,政府普發現金1萬元措施即將上路,政府不會以簡訊或電子郵件通知領取、登入,也不會要求前往ATM或網路銀行進行轉帳操作。民眾應牢記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則,一切以官方資訊為準。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞