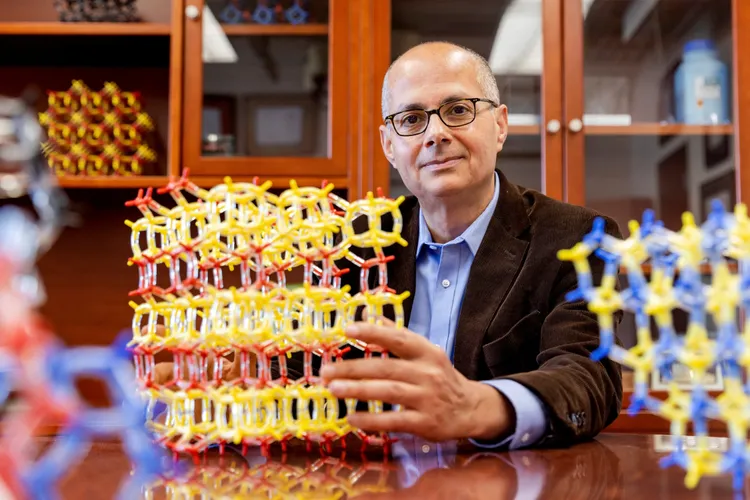

2025年諾貝爾化學獎得主今天(10/8)揭曉,由日本京都大學的北川進、任職澳洲墨爾本大學的英國學者羅布森(Richard Robson)和美國柏克萊加大的約旦裔學者亞基(Omar M. Yaghi)共同獲獎,以表彰他們在「金屬有機框架」(metal-organic frameworks,MOFs)領域的開創性研究。

台灣科技媒體中心今天舉辦線上記者會,邀請多名學者分析新科諾貝爾化學獎得主的貢獻。中央大學化學系教授謝發坤指出,MOFs可以想像成非常小的海綿體,上頭有非常多的孔洞,藉由特別的設計,可以用來吸附氫、二氧化碳等氣體,也可用來吸附水分子,例如在乾燥沙漠中捕捉空氣中的水;MOFs也可以用來把藥物送到人體之中,再藉由特別的機制釋放出來。

清華大學化學系教授林嘉和表示,MOFs有三大應用,包括分離(Separation)、吸附(Adsorption)、催化(Catalysis)。他記得北川進曾說,人類的能源從固體走到液體,未來則要走向氣體,而MOFs最適合用來處理新能源,就像是「奈米海綿」,可以做的應用太多太多了,海內外很多實驗室都在研究中,且未來工業化、商業化的機率都很高。

3名得主中,北川進與台灣學界合作相當密切。謝發坤提到,今年曾邀請北川進來台參加學術活動,一同到角板山遊歷,印象最深刻的是北川進走路腳步非常快,年紀比較輕20、30歲的教授都追不上。他更記得北川進非常愛買貓頭鷹的木雕送學生,其中寓意是鼓勵學子學習貓頭鷹,到晚上仍繼續努力工作。

林嘉和提到,北川進是現任京都大學副校長,平時非常忙碌,做事非常積極。台灣學界和京都大學合作密切,送了非常多學生到北川進的實驗室,林嘉和目前也有一個研究和北川進合作,但他幽默地說:「得到諾貝爾獎後,不知道有沒有空理我了。」

中央研究院長廖俊智曾和亞基(Omar M. Yaghi)在UCLA(加州大學洛杉磯分校)共事多年,他提到,亞基非常重視教育,除了自己的學生外,也在世界各地設置教育中心,尤其是東南亞地區,培養了許多年輕有潛力的學子,其中多人後來加入亞基的實驗室。

中央研究院化學所副所長江明錫表示,3名得主在MOFs的貢獻,應用層面非常廣泛,這些年來學界普遍認為,MOFs相關研究主軸的學者,早就該得到諾貝爾獎。而台灣頒發的「唐獎」,也先一步於2024年頒發永續發展獎給亞基。(中央社)

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞