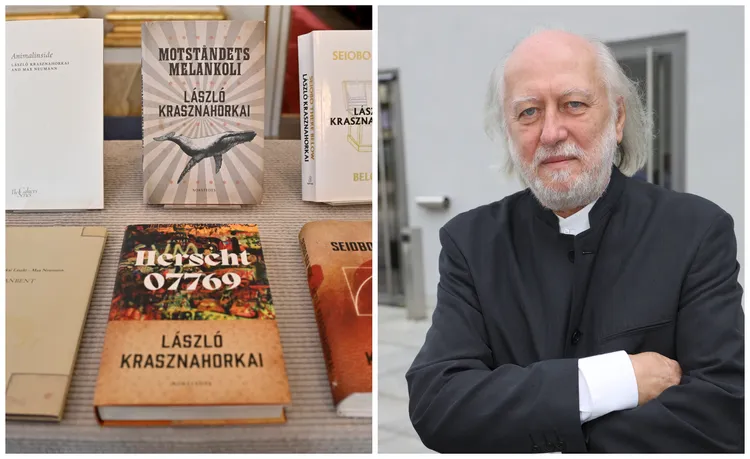

匈牙利小說家卡撒茲納霍凱自我剖析,其陰暗而艱澀的小說旨在「將現實探究到近乎瘋狂的程度」。

雖然卡撒茲納霍凱的作品中,僅有少數被譯成英文,但文學評論家伍德(James Wood)曾形容,他的書「像稀有貨幣一樣在人們之間傳閱」。諾貝爾委員會指出,這項殊榮表彰的是一整個以「荒誕與怪誕的極致表現」為特徵、並廣受讚譽的創作體系。

卡撒茲納霍凱於 1954 年出生於匈牙利久洛(Gyula),是1956 年匈牙利革命前兩年——這場革命最終被蘇聯殘酷鎮壓。他曾表示,自己「成長於一種困境之中——在一個像我這樣被詛咒、擁有極端美學與道德敏銳度的人,幾乎無法生存的國家裡。」

已故美國散文家桑塔格(Susan Sontag)曾稱他為「當代末日大師」。卡撒茲納霍凱的小說多以寒冷的中歐村莊為背景,描寫居民們在無神的世界裡,試圖從散落各處的符號中尋找意義。

閱讀卡撒茲納霍凱作品的第一個印象,是他的句子——冗長、蜿蜒、反覆修正。他曾說,句號「不屬於人類——它屬於上帝」。他的譯者瑟提斯(George Szirtes)形容,這種文字風格就像一股「緩慢流動的熔岩敘事」。

分析指出,卡撒茲納霍凱筆下的小說世界往往空曠荒涼,但他的句子卻如花崗岩般密實。1985 年出版的處女作《撒旦的探戈》(Sátántangó)中,一群村民試圖弄清新來者伊里米亞斯(Irimiás)究竟是騙子還是救世主,其中一段描寫日出的句子長達整整一頁。

《撒旦的探戈》後來於 1994 年被匈牙利導演塔爾(Béla Tarr)改編成電影,卡撒茲納霍凱亦為其多部劇本合作撰寫。儘管片長達七小時,桑塔格仍讚其「每一分鐘都令人著迷」。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞

美新版亞洲防線「排除台灣」?戰爭部長說話了