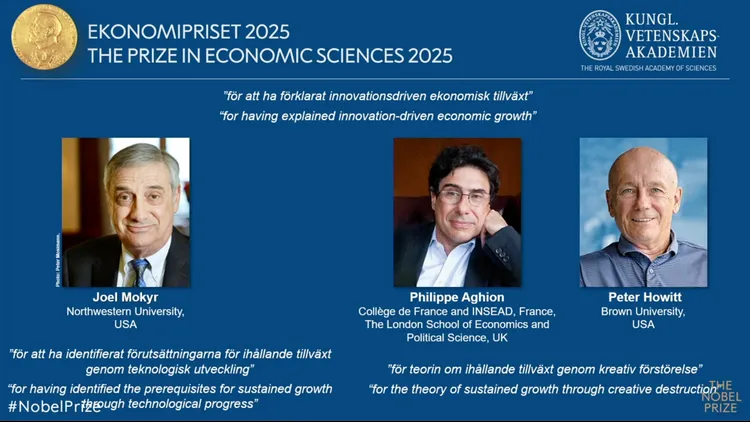

諾貝爾經濟學獎一半獎金授予莫克爾(Joel Mokyr),因其「揭示持續經濟成長所需的技術進步條件」。

另一半獎金由阿吉翁(Philippe Aghion)與霍伊特(Peter Howitt)共享,因其「提出以『創造性破壞』為基礎的持續成長理論」。

諾貝爾官網解釋三位得主揭示了科技如何推動持續經濟成長。

過去兩個世紀以來,世界首次經歷了持續的經濟增長,讓無數人脫離貧困,奠定了今日的繁榮基礎。三位得主闡明,創新如何成為推動經濟與社會不斷前進的原動力。

科技以飛快速度進步,新產品與生產方式不斷取代舊的,形成永無止境的循環。這正是持續經濟成長的基礎,帶來更高的生活水準、更好的健康與生活品質。

但人類歷史上,大多時期其實是停滯的。儘管偶有重大的發現改善了生活與收入,但成長最終仍會停滯。

莫克爾透過歷史研究揭示了為何「持續成長」能成為新常態。他指出,若要讓創新能自我延續,不僅要知道「這東西有效」,還必須理解「為什麼它有效」——這種科學解釋在工業革命前往往缺乏,因此難以累積知識與技術。此外,他也強調社會必須對新思想保持開放,願意接受改變。

阿吉翁與霍伊特則研究了持續成長背後的機制。他們於1992年提出數學模型,闡述所謂的「創造性破壞」(creative destruction)理論:當一項更好的新產品進入市場,舊產品與其企業將被淘汰。創新因此既具「創造性」,也具有「破壞性」。

三位學者共同揭示,創造性破壞雖推動進步,但同時也引發衝突——若無法妥善處理,既得利益者可能阻礙創新。

瑞典皇家科學院經濟學獎評審主席哈斯勒(John Hassler)表示:「三位得主的研究告訴我們,經濟成長並非理所當然。我們必須維持創造性破壞背後的機制,否則人類將再度陷入停滯。」

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞