買棉花棒被罰10萬元

事件起因是台南一名陳姓女子2年前在淘寶花480元買了20包棉花棒,卻因屬於違規輸入物品,當時就遭海關銷毀。原本以為事情告一段落,沒想到近日卻有員警持拘票上門逮人,甚至警告若不配合將發布通緝。陳女被迫帶回派出所,還在鐵籠裡待了一晚,事件在網路上曝光後引發熱議。

陳女在網上強調,她不知道有公文寄來,只曉得棉花棒已被銷毀,如今卻要繳10萬元罰鍰,等於付出超過200倍的代價。她質疑2年前的案子現在才執行,直呼不合理,「政府真的有這麼缺錢嗎?」不少網友也好奇,網路購買棉花棒是否合法,其實是有相關規範。

醫材分等級 你能不能隨意購買

其實網路上購買醫材本來就有相關規範,醫療器材及化粧品組副組長陳映樺說明,只要涉及醫療效能,例如消毒、吸收體液、輔助治療等,即使是再普通的物品,也會被歸類為醫材。

以棉花棒為例,若單純標示為「耳朵清潔」,可視為一般日用品;但若包裝強調「滅菌處理」或「可用於傷口」,就會被認定為醫療器材。

並且醫材依照風險高低,醫材分成三等級:

第一等級屬低風險,包括棉花棒、OK繃、紗布、醫用口罩

第二等級為中風險,如隱形眼鏡、血壓計、保險套

第三等級則是高風險產品,包括心律調節器、人工關節等,不同等級管理嚴格度也不同。

四大陷阱區塊 小心別踩雷

但購買未滅菌的棉花棒為什麼會觸法?陳映樺解釋,棉花棒若標示為「耳朵清潔」,可視為日常用品,但若包裝強調「滅菌處理」「可用於傷口」,就會被認定為醫療器材。

她說明:「那位民眾一次買了20包棉花棒,遠遠超過自用數量,加上商品被認定為醫材,因此才會觸法。」根據規定,若要免申請輸入,醫用棉花棒以200支為限、OK繃60片、液體OK繃4條、保險套60個、衛生棉條120個、醫用口罩250片,而且每人每半年僅限一次。超過就必須依規申請,否則一旦被查獲,將面臨6萬元以上、200萬元以下的罰鍰。

此外現在線上購物盛行,民眾不只可能在網上自行購買醫材,常常會考慮把「多餘的東西」放上網販售,陳映樺點出4大民眾容易觸碰到的陷阱區塊,提醒民眾注意:

1. 國內販售:未具資格就違法

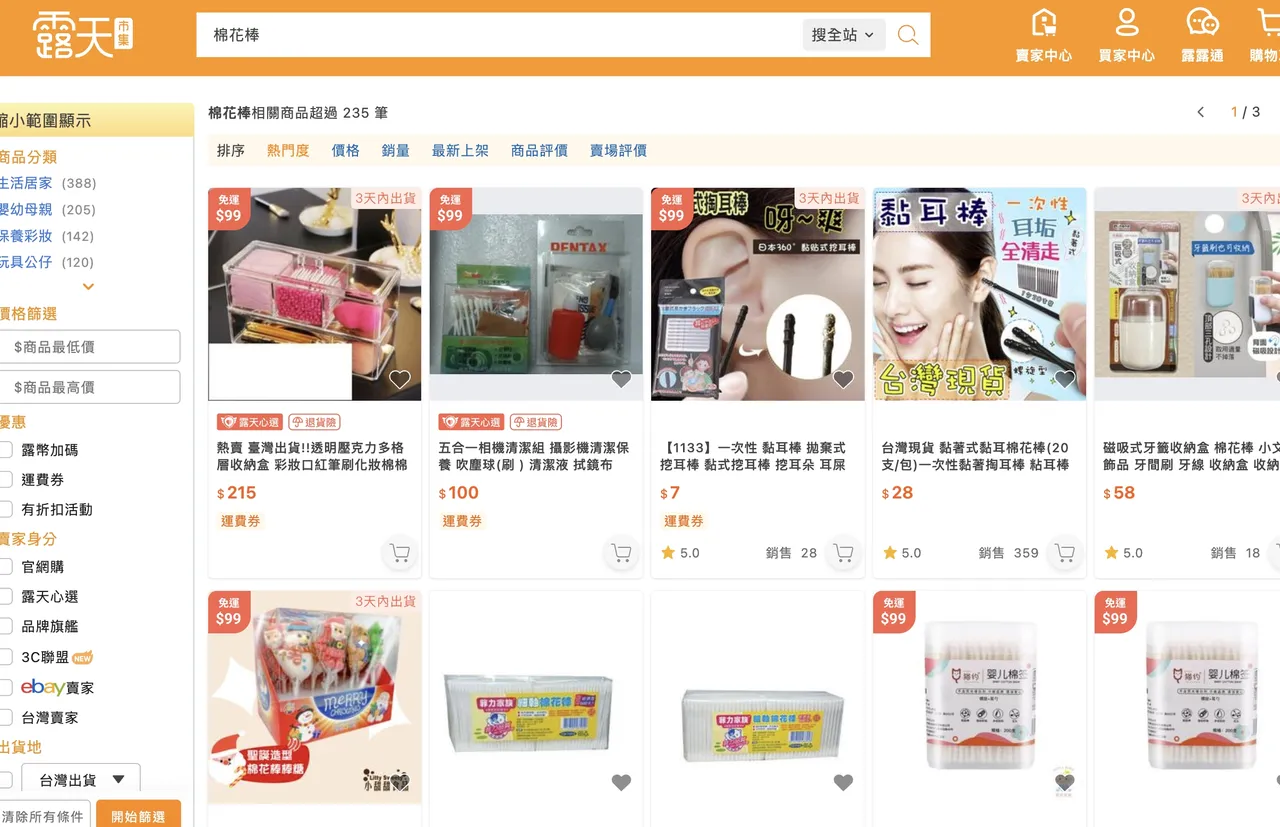

根據《醫療器材管理法》,販售醫材必須具備藥局或醫材商資格,並清楚標示品名、許可證字號、廠商資訊與諮詢專線。陳映樺指出,不少民眾以為「在蝦皮、露天拍賣買就安全」,但平台只是第三方,若賣家未具資格,商品依舊屬於違法。

台北市衛生局就曾查獲多起案件,業者販售按摩器材、醫用護具卻未取得許可,最後遭重罰。2024年單案最高罰金達126萬元。

2. 國際網購:自用數量超過就觸法

跨境購買是另一大地雷。許多人趁免運活動一次囤貨,卻不知已超過「自用標準」。像是該名棉花棒案例,或是民眾一次購入數百片口罩、數盒快篩,結果遭海關扣押甚至裁罰。

食藥署提醒,即使確定是「自用」,只要超過規定數量、或半年購買超過一次,若是購入自用範圍內數量、品項的的醫材有轉售、販售情形,食藥署提醒恐涉違反醫療器材管理法第35條第2項供售限制規定,以第70條第10項處新臺幣3萬元以上100萬元以下罰鍰。

3. 轉售、二手買賣:視同販售

疫情期間,不少人囤積快篩、血氧機或口罩,用不完後放上網拍,或將大包裝棉花棒、口罩拆開分裝轉售。陳映樺強調:「這些行為已屬『販售意圖』,甚至可能觸及製造行為。」

依醫材法第25條,未經許可擅自製造、輸入或變更標示,最重可處3年以下徒刑,併科1000萬元罰金。她特別提醒:「很多人以為分裝很單純,但法律認定它是製造,後果比單純販售還要嚴重。」

4. 廣告誇大:踩到最貴地雷

醫材廣告也受嚴格限制。不得宣稱療效、不得用「百分百有效」「完全阻隔病毒」等誇張字眼。違者可處20萬元以上、500萬元以下罰鍰。曾有廠商宣稱口罩能「完全阻隔病毒」遭罰。

大平台不保證安全 知名賣場也未必合法

除了棉花棒,許多常見產品也屬醫材,但一般民眾往往忽略。例如隱形眼鏡、隱形眼鏡藥水、酒精棉片、血氧機、快篩試劑、醫用口罩,通通都需遵守規範。疫情期間,網路團購快篩試劑的情況就屢見不鮮,甚至有人誤以為「知名平台」購買就沒問題,但只要賣家無藥商資格、商品無醫材字號,一樣違法。

食藥署指出,蝦皮、酷澎、露天拍賣等平台最常出現違法醫材販售,項目包含醫用口罩、嬰兒吸鼻器等。問題在於,買家往往以為「在大平台買就安全」,卻沒意識到平台只是第三方,賣家若無合法資格,買到的商品依舊可能來路不明。

另一個常見誤區,是二手轉賣或分裝。許多人將家中不用的助行器、束腹帶放上網拍,或將大包裝口罩、棉棒拆開分裝兜售,殊不知這些行為等同「製造或販售醫材」。

依醫材法第25條,若未經許可擅自製造、輸入或變更標示,最重可判3年以下徒刑、併科1000萬元罰金。食藥署提醒,「分裝」絕非單純買賣,而是觸及製造層面,法律後果更嚴重。

賣家廣告勿踩紅線 宣傳有效也會有事

醫材廣告同樣受到嚴格規範。產品不得宣稱療效,也不能使用「百分百有效」等語。疫情期間,曾有業者宣稱口罩能「完全阻隔病毒」,最後遭到裁罰。依《醫療器材管理法》,違法廣告可處20萬至500萬元罰鍰。

此外,若非醫材卻誇稱具有醫材效果,例如「防塵口罩」標榜能防疫,也屬違法。這類案件頻繁出現,食藥署已設置「膨風廣告專區」公開違規名單,呼籲民眾檢舉。

若消費者不慎買到不合規醫材,是否要負責?食藥署解釋,責任多半在賣家。一般買家並無販售意圖,不會被裁罰,但商品可能無法通關,甚至被海關銷毀,造成金錢損失。

至於賣家,若無藥商資格就上架醫材商品,將被衛生局依規開罰。依條文規定,未具資格者違規販售,處3萬至100萬元罰鍰;若涉及製造或變更標籤,則可追究刑責。

六都違法醫材猖獗 台北市「罰最重」

六都近兩年違法醫材案件持續增加,台北市2024年查獲40件、裁罰總額高達1133萬元,單案最高罰金126萬元,多因業者販售非醫療器材卻宣稱具醫療效能,違反《醫療器材管理法》第46條。新北市2024年共28件、176萬元,2025年截至8月已61件、201萬元,常見違規品項包括牽引設備、醫用護具、口罩、OK繃及隱形眼鏡。桃園市去年更高達151件、528萬元,今年截至8月已有76件、276萬元,違規商品多元,從隱形眼鏡盒、醫用口罩到醫療用棉花棒皆有,最高單案罰鍰達36萬元。

其他縣市也不遑多讓。台中市2024年裁罰136件、418.5萬元,今年至8月底又新增56件、197.5萬元,違規商品以傷口護理、隱形眼鏡與按摩治療器材為主。台南市去年裁罰95件、285萬元,今年已48件、144萬元,產品雖無特定集中類別,但皆未符合法規。高雄市則在2024年開出163件、387.5萬元,2025年至今59件、153萬元,案件大多為一般民眾未具醫材商或藥局資格卻在網路販售。

買醫材3步驟 合法管道購買是重點

食藥署解釋,目前僅開放部分第一等級與第二等級醫材可網售,例如OK繃、紗布、保險套、衛生棉條、月經量杯等。販售者必須是藥局或具醫材商許可執照,並在網頁清楚揭露品名、許可證字號、廠商資訊及諮詢專線。

若平台賣家未標示許可字號,或以誇大廣告吸引買家,衛生單位一旦查獲,就會依醫材法裁罰。

食藥署呼籲民眾購買醫材時應遵循「一認、二看、三會用」。

一認:認識哪些屬於醫材。

二看:查看包裝是否有醫材許可證或登錄字號。

三會用:使用前詳閱說明書,正確操作。

同時,消費者可上食藥署官網查詢公開資料庫,確認醫材字號是否存在,避免買到非法產品。

棉花棒、OK繃、口罩看似日常用品,但一旦涉及醫療用途,就成了受管制醫材,隨意上網團購、轉賣或分裝,可能付出高額罰金甚至刑責。食藥署強調,醫材不同於一般商品,安全與效能攸關健康。消費者應多一分謹慎,透過合法管道購買,確保用得安心、避免觸法。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞