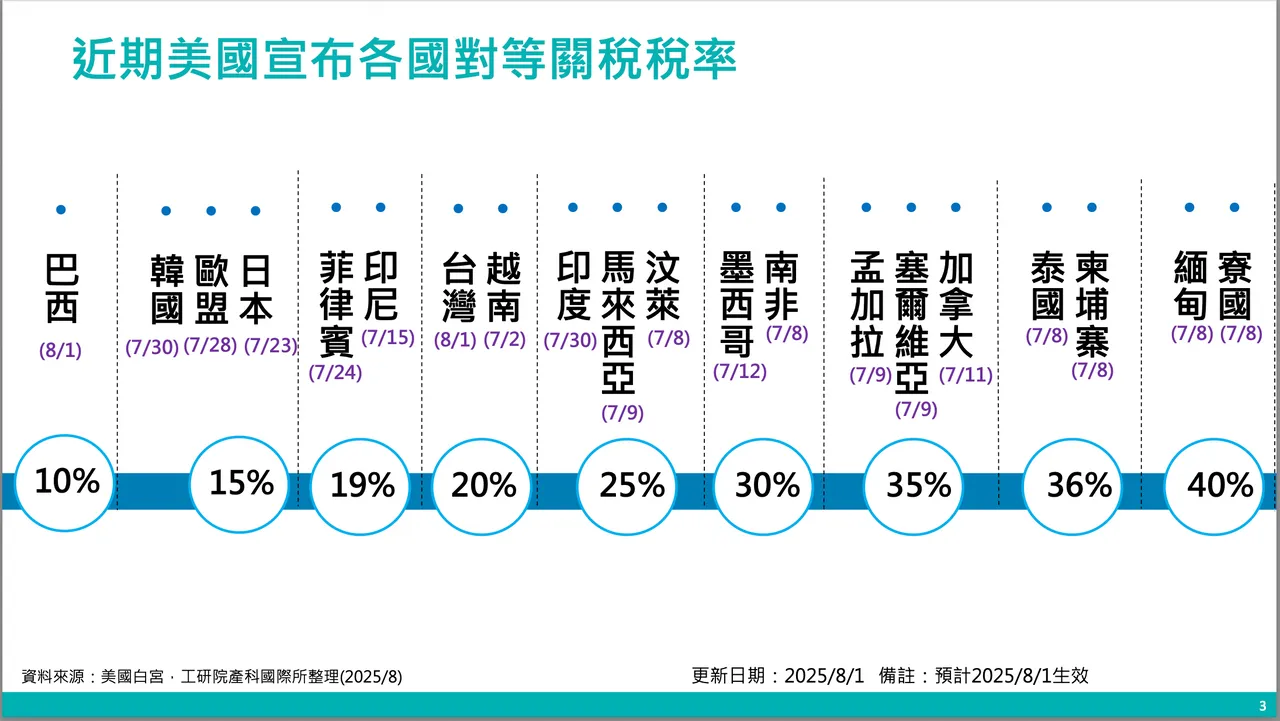

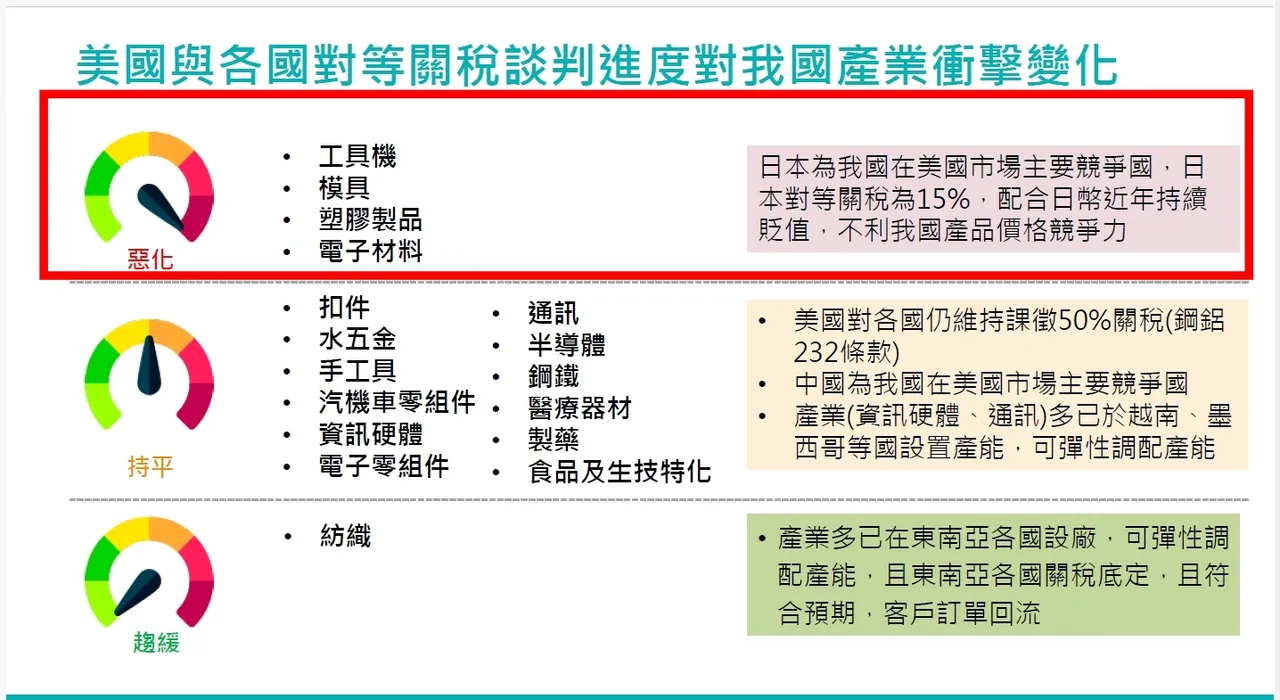

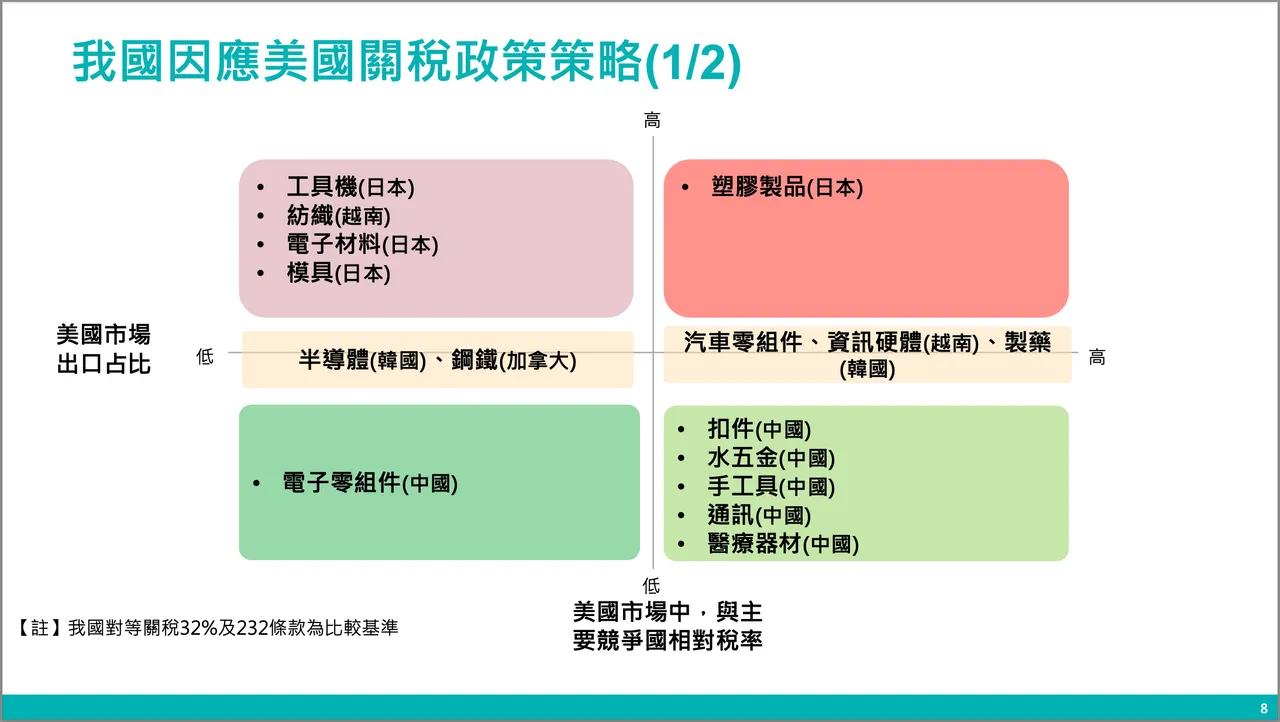

長期依賴外銷的產業首當其衝。從工具機、塑膠製品到手工具、汽車零組件,再到一般家戶使用的扣件、水五金,均列入受影響產業清單。以工具機為例,日本僅被課徵15%稅率,且日圓貶值,使日本產品在美國市場更具價格優勢,等於同時面對「稅差」與「幣值」雙重不利,台灣工具機幾乎難以與之抗衡。

不少出口比例高的傳統製造業產品也受波及。例如手工具、美國市場銷售比重高達45%,在20%關稅下,估計產值恐減少逾5%;扣件產品更慘,受到美國232條款直接課徵50%關稅,產值估算將下滑近9%。水五金、模具、塑膠製品也都處在相近水位的衝擊區間。

值得注意的是,資訊硬體這類高度外銷導向的產業,儘管多數廠商早已分散產地、在越南、墨西哥等地設廠,仍無法完全避開稅負壓力。產值估算下滑幅度達14.46%,是報告中受衝擊最深的產業之一。

通訊設備與電子材料也是不可忽略的受害者。前者在美國市場占有率高達36.4%,關稅影響已讓中高階網通產品面臨成本壓力;後者如銅箔基板、感測材料等,也可能在下游應用鏈中轉嫁壓力,儘管產值估算減幅相對較小,仍反映在整體接單能見度與交貨策略上出現調整。

對於受創產業,多數廠商認為相較於關稅,台幣升值更為棘手。台幣兌美元若由32升至29,即升值9.4%,再疊加20%關稅,出口商品競爭力明顯受損。產業公會與業者紛紛呼籲政府進一步協助,包括提供營運貸款、補貼升級轉型、協助海外設點、甚至協調關稅分類認定,以降低衝擊。

半導體雖暫時未列入20%關稅項目,仍在美國根據《貿易擴張法第232條》調查中,但晶片材料與設備有納入關稅調整可能,相關業者亦保持高度關注。不少產業也同步提到,雖可透過轉單至東南亞工廠避開部分關稅,但設廠成本與產能調度仍需時間調整,短期內仍難完全消化外部變數。

這份報告除揭示貿易戰下的政策與數字,更勾勒出產業結構的脆弱面。關稅不再只是進出口企業的事,更將牽動整體供應鏈的配置與長期競爭力。政策是否能落實產業升級、如何協助企業轉型分散風險,將成接下來政府與產業界共同面對的重要課題。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞