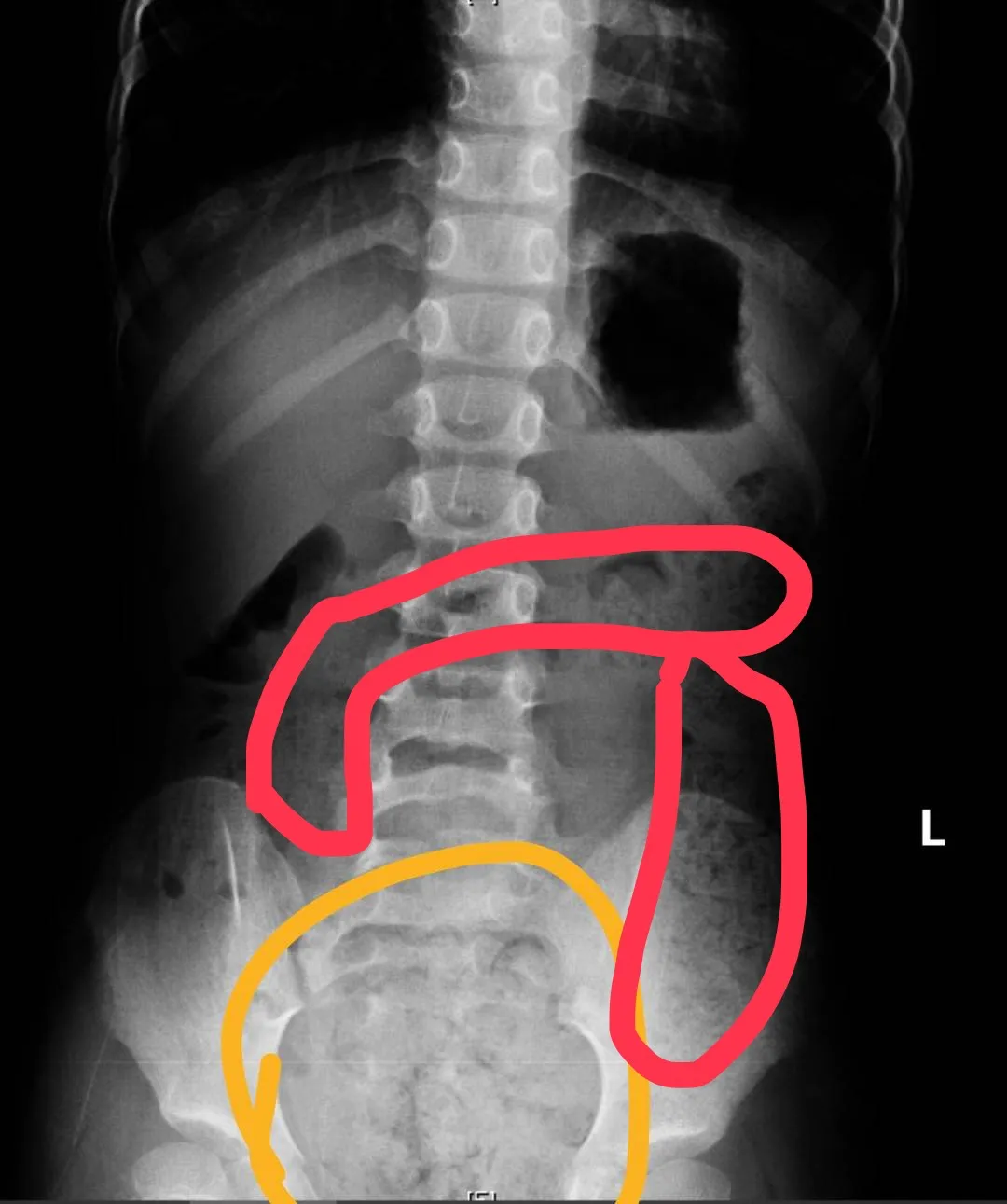

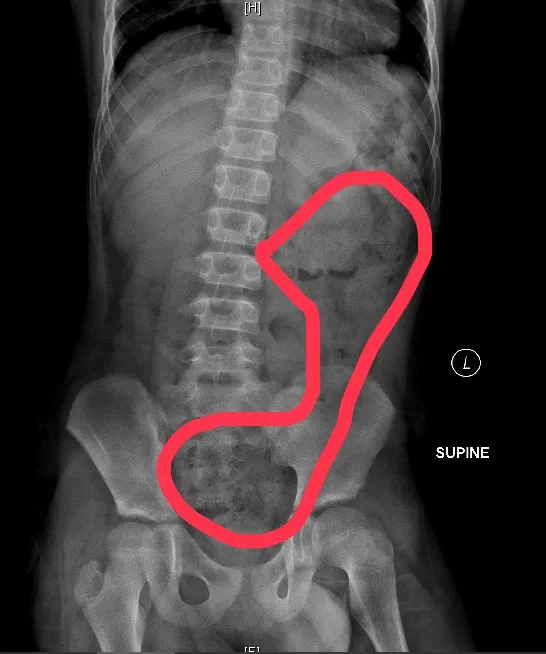

一名11歲小五男生因為腹痛、冒冷汗、嘴唇發紫、手腳冰冷被送來急診,經問診、觸診及腹部X光檢查後診斷是便秘,為他灌腸後解出很多大便,症狀也隨即緩解。媽媽說男孩習慣邊大便、邊玩手機,都是被罵上太久才匆忙沖馬桶、從廁所出來,自己也都不清楚是否有大出來或有沒大乾淨!

還有一名周歲女嬰大便乾硬並形似「羊大便」,除帶有鮮血併肛裂前來急診求治。檢查後診斷為便秘造成的肛裂、腹痛。媽媽說女嬰自從換副食品後才有便秘情況,醫師除了衛教副食品與並醫囑軟便藥先持續一段時間,以減輕排便疼痛,改善肛裂問題。

阮綜合醫院急診兒科主治醫師蕭宇超表示,小兒功能性便祕是指排除生理結構與疾病問題,因排便、飲食習慣或心理因素所造成的便祕,孩童一個月內,每周排便少於3次,腹脹且解便時疼痛、糞便過硬或過粗,就是便秘了。情況多發生在添加副食品階段、如廁訓練階段、開始上學或轉換新環境的階段。

蕭醫師指出,治療主要透過飲食調整(增加纖維質和水分)、腹部按摩、鼓勵運動及固定排便習慣來改善。情況嚴重的便秘,應遵從醫囑使用口服藥物、軟便劑或栓劑治療,若糞便卡住肛門口又嚴重腹痛時才使用灌腸。但家長不宜常以藥房購買的汍腸、甘油球為孩子灌腸,因為長期依賴會降低腸道自主蠕動能力,也可能造成肛門損傷,尤其幼兒肛門和直腸非常脆弱,自行處理會造成傷害。

蕭宇超醫師指出以下改善便秘方法:1.調整飲食:增加水分與蔬果穀類等高纖食物的攝取,且務必雙管齊下才有效。幼兒一天要喝1000-1500cc,小學生一天也要1500-2000cc。蔬果則是每餐吃到(孩子的手)一至兩個拳頭的份量。

2.建立排便習慣:利用餐後胃結腸反射、便意升高時去上大號,並避免玩手機、看書報。注意不宜坐太久,每次約5至10分鐘,以免血液循環不良長痔瘡。若因環境不適應,排斥在學校上廁所,在家裡固定時內坐馬桶,即使沒排便也能培養習慣。

3.改善心理因素:順利排便時立即給予鼓勵,但避免過度強調或催促強迫,盡量減輕壓力及畏懼或。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞