2025年諾貝爾物理學獎今晚揭曉,由英國學者克拉克(John Clarke)、法國學者德沃雷(Michel H. Devoret)及美國學者馬丁尼斯(John M. Martinis)共享殊榮,表彰他們在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應及能量量子化。

中央研究院副院長周美吟在台灣科技媒體中心線上記者會分享,這3名學者是因40年前在實驗室的重要發現而獲獎,當時克拉克是教授,德沃雷是博士後,馬丁尼斯是研究生。

周美吟提到,量子世界中有穿隧和量子化這兩個重要現象,通常只能在微觀世界中看到,這3人卻透過特別的實驗裝置,讓這兩個量子現象在巨觀世界中也能被看到,現在發展的量子電腦就是從此演化而來。

中央研究院物理研究所特聘研究員陳啟東指出,因為這3名學者的研究,現在衍生出許多應用,很多都是跟微波有關,例如高頻線路中的混頻器、用來檢查腦波或心電波的元件等,其中最熱門的應用就是量子電腦的基礎元件。

陽明交通大學電子研究所教授李佩雯補充說明,研究最早、最直接的應用就是醫療檢測,例如核磁共振的重要元件,可以量測到很微弱的磁場變化,有助於影像偵測,還有量子電腦研究中比較成熟的超導,利用量子穿隧原理的產品,還包括手機、電腦常用到的記憶體,3名學者的研究對數位產品應用也是很重要的貢獻。

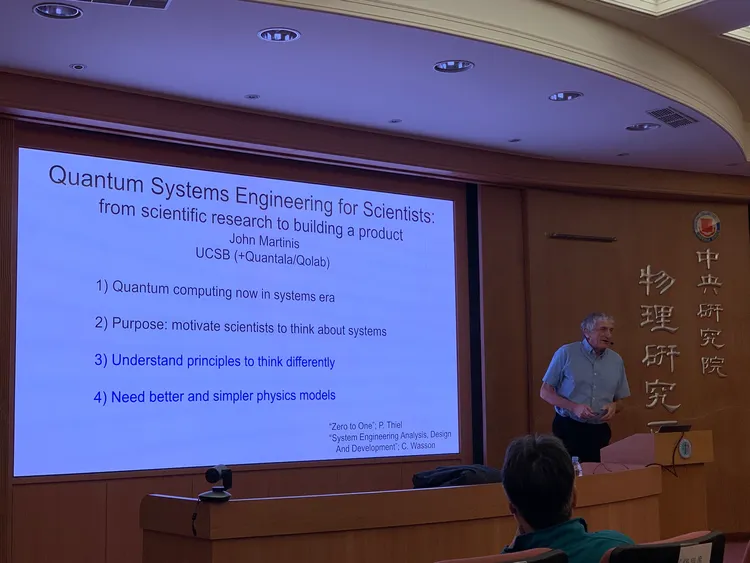

獲獎學者和台灣也很有淵源,中央研究院院長廖俊智表示,馬丁尼斯在2015年曾借調到谷歌(Google),直到2020年離開,在得知消息後,他也聯繫馬丁尼斯,並利用一次美國出差時進行會面,後來馬丁尼斯也應邀擔任中研院量子計畫顧問,幾乎每週跟中研院團隊進行視訊會議。

廖俊智提到,在馬丁尼斯擔任顧問後,中研院也積極開發量子位元的製程,製程是量子電腦中最重要的,這和馬丁尼斯想法一致,雙方合作發表論文,由馬丁尼斯提出初步構想,但所有工作都在台灣完成,中研院也曾邀馬丁尼斯擔任講座,而馬丁尼斯能獲得諾貝爾獎是實至名歸。

陳啟東說,中研院量子團隊和馬丁尼斯合作相當密切,雙方經常透過視訊會議聯繫;另外,克拉克也非常喜歡台灣,曾多次到訪台灣,曾到中研院實驗室參觀,並參加多次會議。(中央社)

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞