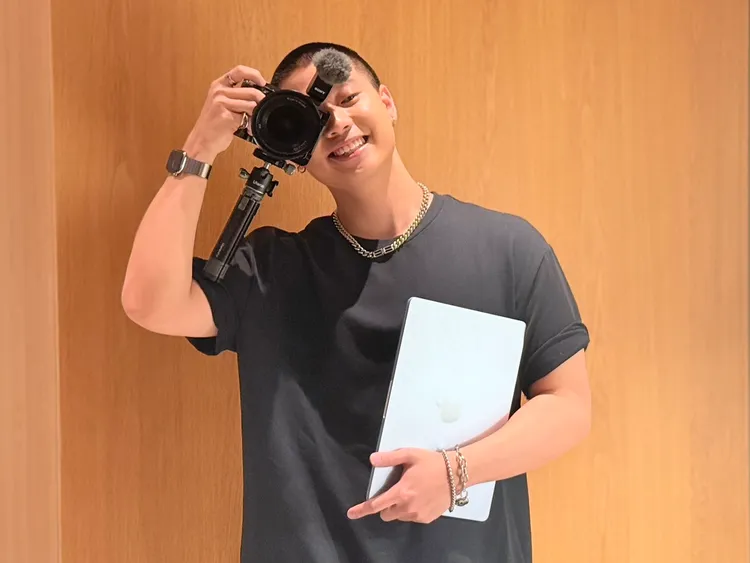

從熱血高中生到溫柔創作者,一人作業的養成起點

在訪談中進藤喜彥透露自己的創作起點,來自一段高中時期的衝動。原先他只是想拍一支跳舞作品,就去直接敲開影像製作公司的門,並自信地說:「我有兩萬預算,可以請你們幫我拍一支片嗎?」對方從乍聽下的錯愕,到被他的堅持與熱情影響,後協助他介紹另外適合的的影像製作團隊。就這樣歷經了兩次經驗,身為學生的他也因無法再負擔製作費用,開啟了他自學剪輯、自主創作的路,這段過程也因此成為他走向全職影音創作者人生轉捩點。

從iMovie開始,靠著搜尋YouTube自學,他踏上了不靠團隊的剪片之路。直到頻道破十萬訂閱前,他仍堅持使用iMovie完成所有影片,不接業配、不仰賴剪接師,只憑著一人作業,週週更新。創作主題從生活瑣事、旅遊Vlog到戀人互動,他總能以細膩節奏與畫面語言,剪出一種獨屬的溫柔。

「YouTube吸引我,是因為它讓每個人都能用自己的語言說話。」他說。頻道不是流量公式的產物,而是他與生活、觀眾,以及內在情緒的連續對話。

Apple全家桶不是炫耀,是與創作最親密的節奏感應器

如果說創作是持續的情緒輸出,那設備就是讓這份情緒不被中斷的節奏器。進藤喜彥的工作流程中,Apple生態系早已是不可或缺的核心。從M2 Max的Mac Studio作為主力剪輯機,到M4 Mac mini作為旅拍行動站,他根據情境靈活切換硬體角色,打造出專屬的「一人創作生態」。

他的剪輯素材動輒4K、長達35分鐘以上,有時還會堆滿調色與三層Plugin。即便如此,Mac Studio輸出影片仍絲滑順暢,讓他稱之為「剪片怪獸」。而Mac mini則以極高的CP值與輕便性,在他出國拍攝時成為最值得信賴的旅伴。他甚至實測過兩台剪同一支影片,輸出差距僅12分鐘,「如果不是那種到截稿前在分秒必爭趕輸出的話,Mini完全可以勝任。」

M4 iPad Pro也是創作流程的一環。搭配Apple Pencil Pro與巧控鍵盤,它不只是記筆記的工具,更能手寫草圖、直接剪片,甚至成為Mac的延伸螢幕(Sidecar)。從靈感誕生到實作輸出,他的每一步幾乎都被Apple設備包覆。

「因為我本身不會打字,所以我就可以靠聽寫。」他用iPhone的語音輸入功能來整理腳本,搭配Notes、Spotlight與iCloud同步,讓工作效率自然流動。他說這種全裝置的同步感,就像是「一套完全為一人作業而生的節奏系統」。

情緒與效率同等重要,設備與創作之間,是生活美感的延伸

進藤的影片,最迷人之處在於節奏。那種節奏不只是時間點的推移,而是一種聲音與畫面交錯的「情緒流動」。為了更好地捕捉這股氛圍,他在剪輯時特別倚賴AirPods Max。「開啟空間音訊後,我彷彿可以走進作品裡,用音樂的呼吸來剪畫面的節奏。」

他也坦言,雖然創作初期只靠iPhone錄影,但隨著作品需求提升,對設備的投資變得不可避免。「如果特效跑一次要10秒,整部影片就可能多花兩小時。」對於週更六年的他而言,每一秒鐘的效率都是生命。因此他強調:「設備是創作者最早的助理,在你還沒能力組團隊時,它就是你的影像夥伴。」

他工作時會搭配Procreate畫分鏡、用Lightroom調色、靠Notion安排日程與記帳,工具不在多,而在精準。他甚至會用iPad上的Final Cut Pro剪出完整影片,因為「用手去碰觸畫面的那種感覺,是滑鼠永遠給不了的創作自由。」

而在這所有硬體之間串聯的靈魂,是Apple的生態系統本身。從AirDrop傳檔,到Sidecar延伸視野,再到iCloud跨裝置同步,他用這些「看似日常的小功能」,支撐起了一人工作流的整體效率與美感一致性。

進藤喜彥說,他的影片不追求浮誇,不複製熱門,而是希望讓人覺得「原來生活也可以被這樣好好記錄」。對於想踏入創作的年輕人,他的建議是:「先用你手上的iPhone開始拍吧,不需要等設備完備才起步。」

設備可以升級、剪輯技巧可以練習,但能夠持續六年週更、維持獨立美感的,是那份一開始就存在心裡的熱情。而Apple,剛好讓它,更漂亮地被說出來。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞