中國對台軍事挑釁不斷,台海情勢受到國際關注,韓國前總統尹錫悅任內多次強調維護台灣海峽和平穩定的重要性,韓國現任總統李在明則曾表示,韓國應與台海兩岸衝突保持距離。

華府智庫全球台灣研究中心(GTI)研究員宋濟民(Ben Sando)近日邀請美國威廉與瑪麗學院(William and Mary)助理教授、韓國政治專家趙恩雅(Eun A Jo)在podcast節目分析李在明政府的對台政策。

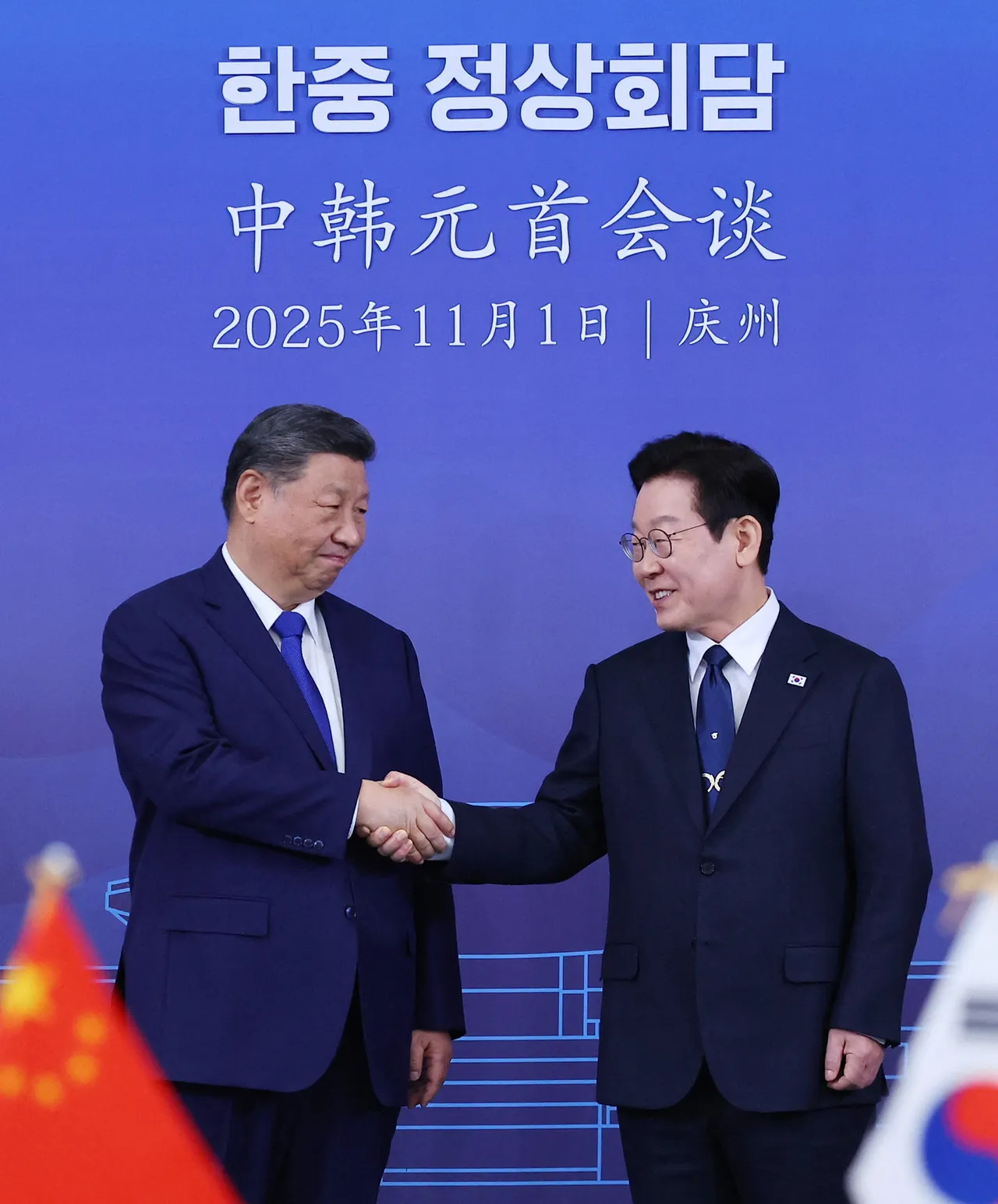

李在明6月就任韓國總統,趙恩雅在podcast節目中表示,現在判斷他的兩岸政策將如何發展還言之過早,但可推測李在明會在某種程度上偏離尹錫悅的「戰略清晰」立場。李在明強調務實主義,這在韓國情境下,通常被解讀為更具民族主義色彩的外交政策路線;他也曾表達不希望被迫在美、中之間做出選擇。

趙恩雅觀察,這些跡象顯示李在明將讓「戰略模糊」重新成為韓國外交政策的基礎,這樣的立場意味在兩岸政策上,「他的政府大概不太可能像尹錫悅那樣為台灣發聲」。

被問及李在明政府5年任期內可能的對台政策方向,趙恩雅分析,李在明可能會主張和台灣加強經濟或貿易合作,特別是在美國總統川普(Donald Trump)發動貿易戰後。

她說,從李在明的競選承諾中可看出他的經濟政策似乎會以「科技導向的夥伴關係」為核心,包括半導體、人工智慧與綠能等領域,「這也許是韓國與台灣共同的機會、也同樣面臨脆弱性的產業」。其他潛在合作領域還包括研發與先進製造等方面,但「這些合作可能必須低調進行」。

另一方面,趙恩雅認為,台灣發展對韓關係時,可能需要採取更加細膩且多邊的策略,「就目前而言,深化雙邊關係的自然途徑在於貿易與科技領域」。

她分析,台、韓面臨同樣挑戰,都需要降低中國及美國經濟脅迫的風險,在此情況下,透過多邊架構低調推動高層級的研發或貿易合作,「或許能讓韓國在維護台海穩定上有一定利害關係」,同時又不會把雙邊關係推向軍事層面,避免迫使李在明封閉任何合作空間。

在安全議題方面,趙恩雅認為,李在明政府不會推動任何可能讓韓國面臨中國外交施壓風險的政策,而台灣議題正是容易觸發這類反應的領域。(中央社)

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞