半導體不再專屬於電機系 需要跨領域合作才能走更長

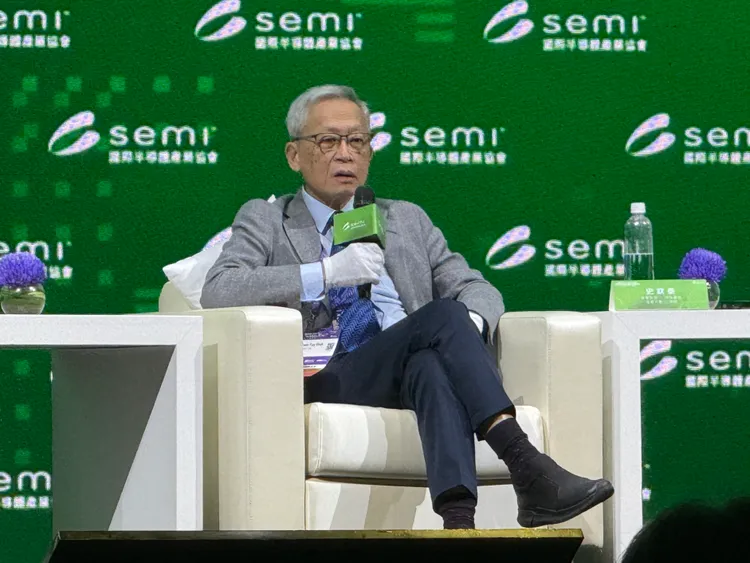

史欽泰為台大電機系學士、普林斯頓電機博士、史丹佛大學管理碩士,現任清華大學科技管理學院榮譽講座教授、潘文淵基金會董事長。1976年返台加入工研院,參與第一波半導體技術引進,在台灣半導體產業扮演重要角色。

面對年輕世代,史欽泰提醒,半導體產業已不再只是電機系的專屬領域,而是跨域合作的成果。他以「建造都市」為喻,強調化工、材料、公共行政等背景同樣重要,唯有多元人才才能支撐產業全貌。他回憶早年徵才時,應徵者多來自新竹地區,台大學生僅兩人,其中一人更成為聯電總經理,對產業影響深遠。

他回顧台灣產業起步的艱難背景,1970年代國民所得僅約300美元,多數家庭買不起鞋子,政府資源有限,只能虛心學習、借鏡國外。他提到1976年返台後,與顧問、教授及官員合作推動第一顆IC設計,雖因電池問題未能成功,但正是這種「從失敗中學習」的精神,成為技術積累的養分。

史欽泰指出,1980年代是產業關鍵轉折,在工研院成立、科學園區啟動加上技術引進的背景下,台灣具備快速成長的基礎。尤其在張忠謀領導下成立台積電,開啟大規模晶圓製造的新局,奠定今日產業格局。從台積電、聯電到世界先進的誕生,台灣逐步形成完整生態,如今更有超過200家IC設計公司與國際並肩,支撐全球供應鏈。

成就來自長期累積 未來五十年更關鍵

史欽泰強調,半導體的成就不是一蹴可幾,而是長期積累的成果。他勉勵年輕世代勇於跨域學習,不要被單一專業侷限,唯有廣納不同觀點,才能在國際競爭中保持韌性。他也提到紀錄片《造山者-世紀的賭注》,從「半世紀」改為「世紀」,提醒產業「我們才走到一半」,未來五十年更加關鍵。

他直言,若企業僅以線性思維外推技術,必然會失敗,因為價值取決於人類使用情境與地球永續需求。他以矽光子與3D堆疊比喻都市交通,指出當銅線遇到瓶頸,就需要「光」來打通通道,顯示技術發展並非直線,而是不斷重組。他同時回應AI取代焦慮,認為少子化與工作量增加將使AI成為「補位工具」,而非威脅。他提醒業界,創新的第一章是「定義問題」,唯有先釐清要解決的需求,技術才能發揮價值。

史欽泰以「拍50年後要拍什麼電影」作為提問,現在只是「第一步」,但要在第一步就決定走「一千里」發展。唯有用不同思維回到本質、面向人與地球的需求,台灣半導體才能在下一個半世紀持續寫下關鍵篇章。

從工研院到清華大學都是「服務業」 誠信是台企最重要DNA

回顧職涯,史欽泰表示,不論是在工研院還是清華大學,工作的本質都是「社會服務」,目的在於催生新產業、提升台灣競爭力。他形容工研院是「服務業」,既要滿足企業需求,也要回應產業期待。轉入學界後,他推廣創新能力與智慧財產觀念,提醒學子與業界「唯有長期誠信經營,才能與全球客戶建立互信」。

他指出,台灣市場雖小,但與全球高度互聯,誠信是企業最重要的DNA。「沒有誠信,就不會有好顧客;沒有誠信的企業,走不遠。」外界常疑惑台積電為何能居於領先,而三星與Intel難以複製,他認為關鍵除了技術,更在於長期累積的信任與合作關係。

史欽泰最後以「創新、誠信、分享」總結台灣半導體未來的核心價值,提醒企業進入平台與聯盟時代,不該只想獨占市場,而是要「結伴走路」,透過分享強化生態系韌性,強調台灣半導體的成功不是終點,而是一場「千里之行」,唯有回到人類與地球的需求,才能在未來半世紀續寫新篇章。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞