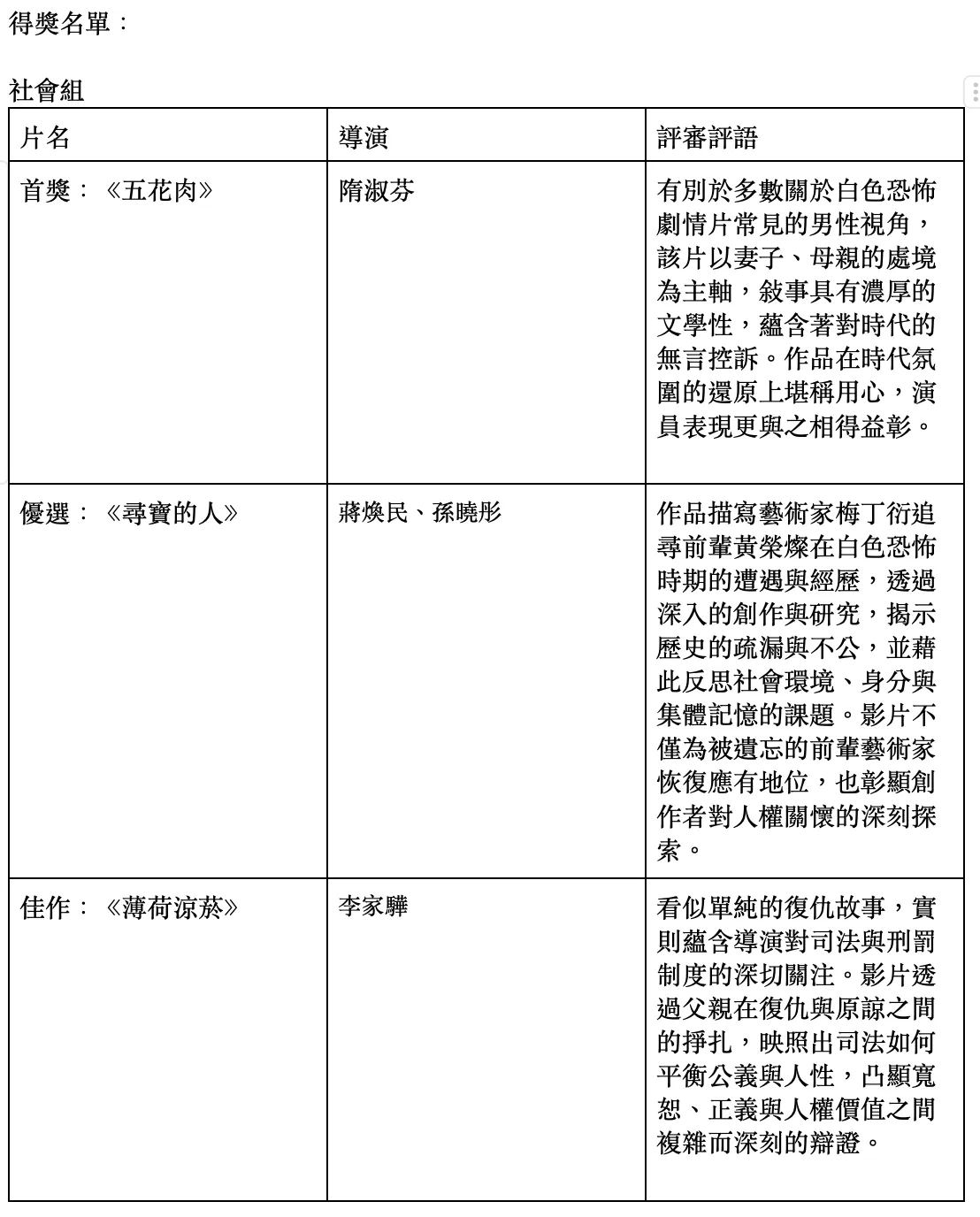

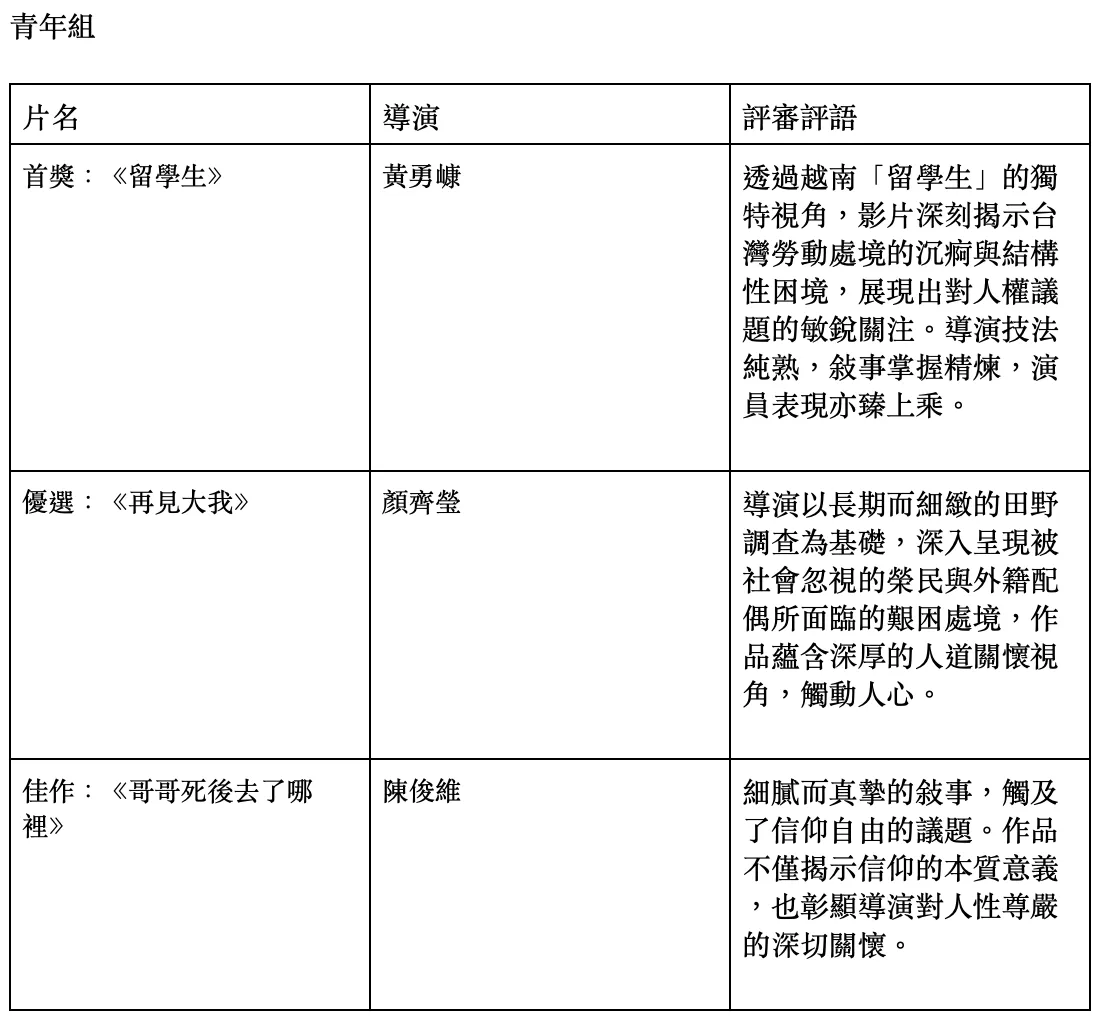

國家人權博物館為提升臺灣國際人權電影展的知名度及能見度,今年首度將影展轉型為電影節,並首度舉辦「人權電影獎」,鼓勵民眾透過影像作品,探討人權議題,該獎項區分為「青年組」(18到36歲以下)與「社會組」(36歲以上)兩大競賽單元,每組設置首獎、優選與佳作,分別頒發十五萬元、十萬元與五萬元獎金。今年首度辦理即吸引102件作品參賽。經過初審及決選程序,評審團從各組10件入圍作品中選出獲獎作品,於今日揭曉得獎名單,頒發獎金與獎狀,並播放六部得獎作品,讓觀眾一睹為快。

今年「人權電影獎」評審團係由柏林影展銀熊獎最佳導演林正盛擔任主席,並邀請《民主,練習中》導演楊正欣、《新來的小朋友》導演陳聖元與影評人彭紹宇擔任初審評審,從主題多元、創造力豐沛的百部短片中選出二十部入圍作品;再邀請策展人葉天倫導演、臺灣電影文化協會執行長陳伯任、影評人翁煌德、國家人權博物館館長洪世芳出任決選評審,選出首屆人權電影獎得主。

文化部次長王時思出席頒獎典禮時表示,今年參賽作品內容相當豐富,涵蓋白色恐怖、勞動處境、司法正義、信仰自由與移民等多元議題,充分展現影像作為社會記憶與人權對話載體的重要性。王次長指出,未來臺灣國際人權電影節將持續推動人權影像教育,讓更多觀眾透過電影短片理解本國人權議題的集體記憶,關注本國議題與外國的連動,以及世界各國刻正發生的人權議題。

社會組首獎由隋淑芬執導的《五花肉》奪下,該片由金馬得主與剪輯大師廖慶松親自操刀,並由小薰(黃瀞怡)、庹宗華主演。小薰在片中演出為母則強的妻子,為了嗷嗷待哺的幼子,想出「以肉易肉」方式換得桌上熱騰騰香噗撲的五花肉。該片有別於多數關於白色恐怖劇情片常見的男性視角,而係以妻子、母親的處境為主軸,敘事具濃厚的文學性,蘊含著對時代的無言控訴。作品在時代氛圍的還原上堪稱用心,演員表現更與之相得益彰。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞