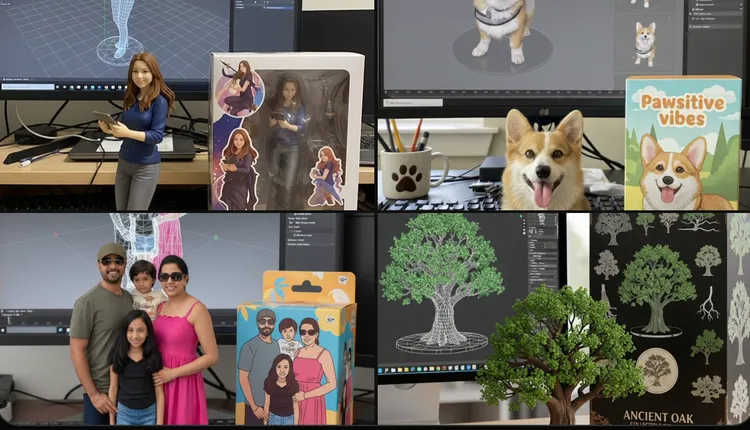

官方指出,Nano Banana的應用範圍涵蓋去背、光影調整、3D場景生成、漫畫分鏡與跨年代風格轉換,近期在社群平台爆紅的「寵物變雕像」、「公仔盒裝化」與「不同年代樣貌重現」都源於此工具。Google強調,所有生成圖片皆嵌入可見與不可見的「SynthID」浮水印,無論是否裁切或編修,皆能追溯其 AI 來源,以降低誤用或深偽風險。

目前免費用戶每日可生成100張圖片,付費用戶則達1,000張,但隨著需求暴增,Google 坦言未來可能調整額度。解析度部分,網頁版已率先支援更高輸出,行動端更新預計下週上線。

至於外界關心的Pixel手機整合,Google僅回應仍在「早期討論中」。未來也將持續強化跨模態功能,規劃把靜態圖片直接轉為影片,結合既有的 Photo-to-Video 與Veo 3模組,提供更多創作可能性。

台灣使用者回饋方面,媒體在交流會上提到,部分免費版用戶在連續多次編輯同一張圖片時,生成結果仍存在不穩定與重複輸出的情況。Google回應,目前正持續優化模型的多回合處理能力,並建議使用者調整提示詞以改善結果。

另有大家關注浮水印是否能在裁切或後製後被移除,Google表示Nano Banana所嵌入的「不可見浮水印」無法被刪改,未來也將提供檢測工具,讓一般用戶能自行確認影像是否為AI生成。

至於「能否在生成圖片後立即自動製作影片」,David Sharon透露團隊正積極研究這項跨模態功能,雖然尚無具體時程,但已列入開發藍圖。對使用者來說,從圖片到影片的自動轉換,代表未來創作門檻可能會再被拉低。當生成影像變成日常操作的一部分,下一步要思考的或許不是「能不能做到」,而是「我們要怎麼使用這些工具」,來區分娛樂、工作甚至專業應用的邊界。

🍌update:

— Josh Woodward (@joshwoodward) September 4, 2025

200M+ images edited

10M+ people are new to @GeminiApp - welcome!

TPUs red hot

SRE pagers howling

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞