在任內第一份重要文件中,良十四世嚴厲譴責了經濟不平等的「獨裁體制」(dictatorship),並強調天主教會致力於支持遭到「拒絕」的移民。這份長達近 40 頁的文件於周四發布,焦點放在貧困議題上,重申天主教會長期以來對弱勢群體的關懷,同時對全球經濟體系提出尖銳批評。

這位首位美國籍教宗呼籲天主教徒致力於根除「不公正」的經濟結構,堅稱對窮人的關懷是「不可協商」的原則。良十四世亦批評教會內那些僅想「教授正統教義」卻「嘲笑慈善工作」的人。

良十四世在題為《我愛了你》(Dilexi te,拉丁文意為「我愛了你」)的《宗座勸諭》(Apostolic Exhortation)中寫道:「我們需要更加堅定地致力於解決貧困的結構性根源。」他指出:「不公正的結構必須透過善的力量被認知並根除,不僅要改變思維方式,也要借助科學與科技,制定能促進社會變革的有效政策。」

《宗座勸諭》是高層級的教宗文件,通常以特定主題為中心,向全體天主教徒發出呼籲。良十四世解釋,我愛了你〉原本是教宗方濟各在生命最後幾個月中準備的文稿,而他「很高興將這份文件視為自己的作品」。

呼籲尊重人的尊嚴

良十四世的勸諭中多次引用方濟各的話,包括他對貧富不均的關切,曾指出這導致「會殺人的經濟」(an economy that kills),並批評「涓滴經濟學」(trickle-down economics)。方濟各生前對全球經濟體系的批判曾引起美國部分天主教徒的不滿,而良十四世顯然延續了這樣的立場。

他批評那些以「偽科學數據」為依據的說法——例如「自由市場經濟」能自動使人脫離貧困,或是貧窮完全是政府責任的觀點。

良十四世也警告教會內部出現的「世俗心態」(worldliness),即與「菁英」合作以換取特權或安全保障的傾向。

他寫道:「我們必須持續譴責這種『會殺人的經濟獨裁』,如今有許多理論試圖合理化當前的狀況,或主張只要等待看不見的市場力量就能解決一切問題。然而,每一個人的尊嚴都必須在今天得到尊重,而非明天;那些被剝奪尊嚴、身陷極端貧困的人們,應當始終在我們的良知上留下重量。」

延續方濟各遺志

樞機主教澤爾尼(Cardinal Michael Czerny)在梵蒂岡新聞發表會上被問及,這份文件究竟是利奧還是方濟各的作品時回答說:「這是教宗良十四世的文件,屬於教會的訓導(magisterium)。」但他補充,「沒有任何一位教宗是從『空白桌面』開始的」。

澤爾尼現任「整全人類發展部」(Dicastery for Integral Human Development)部長,他表示,方濟各過去面對教會內部保守派攻擊時,認為「這總是代表他確實在做一些有意義的事情」。這位已故教宗曾被批評者貼上「馬克思主義者」或「共產主義者」的標籤。澤爾尼說:「問題不在方濟各或良,而在於攻擊者。」

因移民議題引發爭議

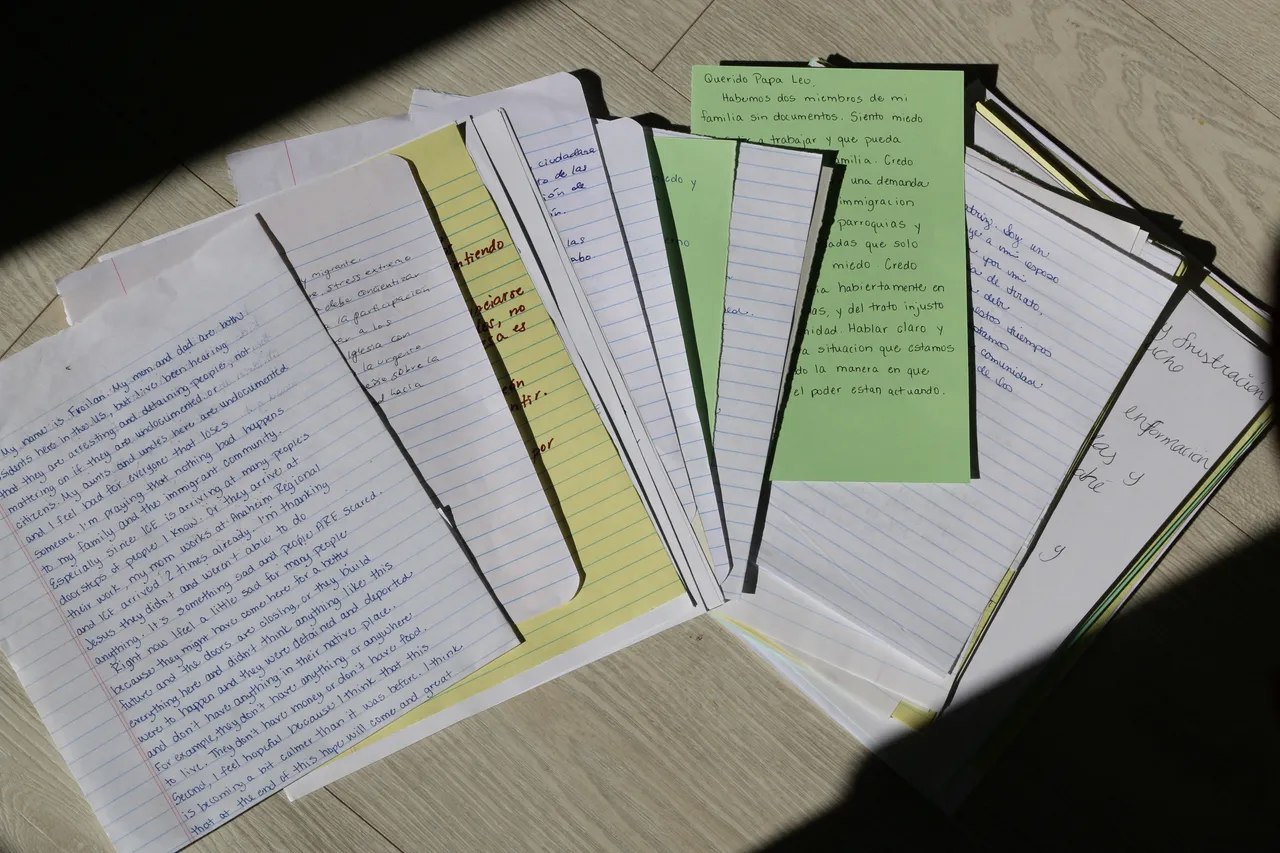

良十四世在文中指出,關懷貧困者也包括對移民的支持,這不僅受到聖經的支持,也體現在「難民接待中心、邊境傳教站」等具體行動上,核心精神是「歡迎、推動、保護與融入」新移民。

良十四世表示:「當世界看到威脅時,教會看到的是孩子;當世界築起高牆時,她建立橋樑,她深知,唯有當福音的宣講化為親近與接納的行動時,才具說服力;她也知道,在每一位被拒絕的移民身上,正是基督自己在叩響社群之門。」

這位出生於芝加哥的教宗也援引一段歷史案例——聖方濟沙維爾嘉布里尼(Saint Frances Xavier Cabrini)的事蹟。這位義裔美籍修女於 1917 年逝世,是第一位被封聖的美國公民。良十四世引用聖若望保祿二世的話指出,19 世紀末至 20 世紀初抵達美國的義大利移民「常是被無良之人剝削的受害者」。嘉布里尼創辦了學校、醫院與孤兒院,1950 年被庇護十二世冊封為「所有移民的主保聖人」。

雖然良十四世的風格比前任方濟各更低調保守,但他也曾譴責美國對移民「不人道的待遇」,因此正面臨與方濟各相同的批評。

延續的象徵與行動

為了象徵與前任的連結,良十四世選在 10月4日——聖方濟各亞西西的瞻禮日(也是方濟各教宗的同名聖人)——簽署這份有關貧困的文件。

同日,良十四世與來自芝加哥的勞工領袖會面,讚揚他們「對移民與難民的接納」。梵蒂岡也公布了他致「美國天主教慈善協會聯盟」(Catholic Charities USA Network)在波多黎各集會的致詞,形容移民是「希望的傳教士」。

在《宗座勸諭》發布前一天,良十四世會見了德州艾爾帕索主教塞茲(Bishop Mark Seitz)——美國著名的難民倡議者——並強調教會「不能對移民的困境保持沉默」。

他鼓勵信徒幫助「新抵達的弟兄姊妹成為希望的活見證,認識到他們擁有與生俱來的人類尊嚴,並被邀請充分參與社群生活」。

在整份文件中,良十四世堅持「對貧者的優先選擇」(preferential option for the poor),並特別提到拉丁美洲與中美洲天主教會對社會正義的貢獻。他表示,作為曾在祕魯任教的傳教士,他「深懷感激」。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞