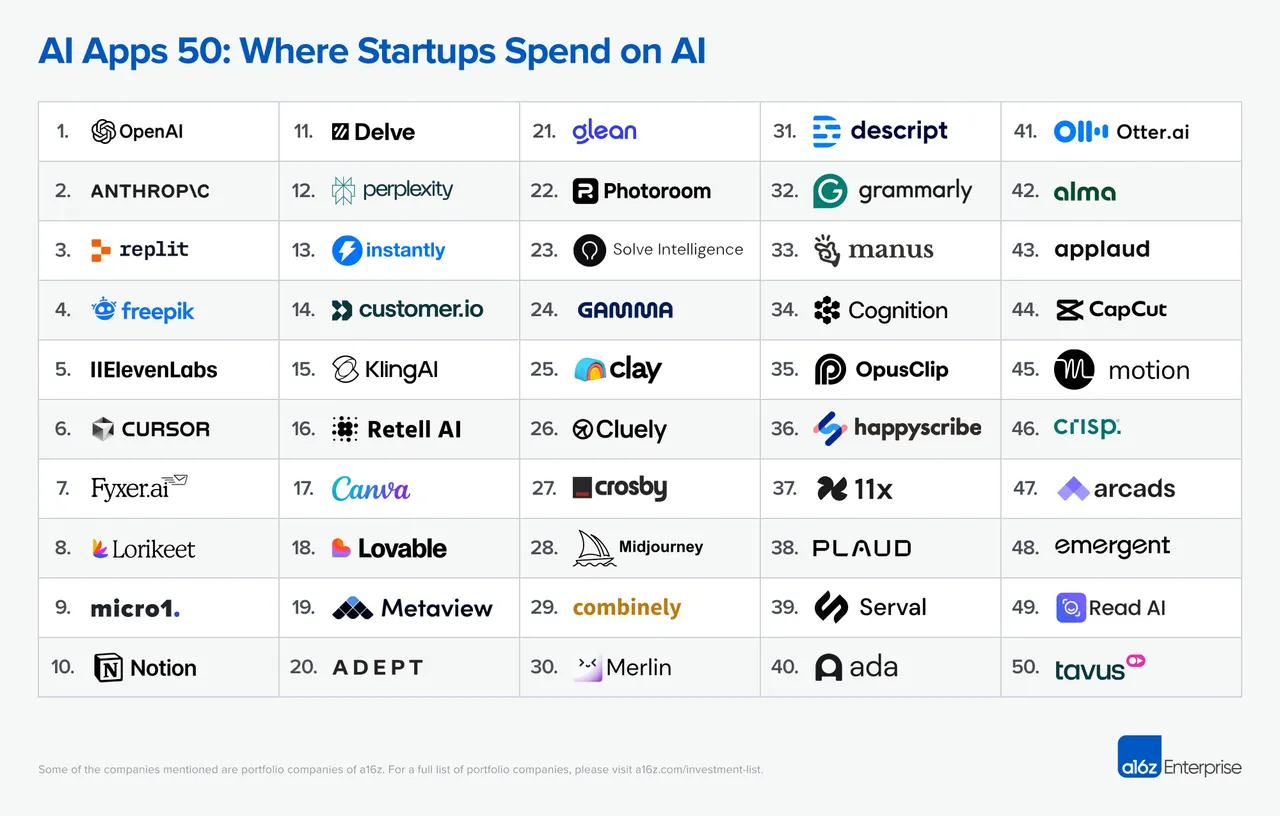

這份榜單由矽谷創投公司Andreessen Horowitz(a16z)與新創金融平台Mercury共同發布,統計依據為實際企業支出紀錄,而非網路聲量或流量,反映AI工具在商業環境中的真實採購趨勢與導入情況。

此次統計聚焦於橫跨文字生成、創意設計、客戶服務、法務與工程自動化等領域的AI應用服務,排除了雲端平台、GPU供應商與基礎架構類工具。數據來源為Mercury平台上的ACH匯款、IO卡刷卡與電匯等交易紀錄,不包含以私人帳戶或其他非Mercury管道進行的支出。

榜單顯示,60%的AI應用為橫向工具,意即全公司皆可使用的通用生產力工具。OpenAI與Anthropic包辦前兩名,Notion、Perplexity與Merlin AI等生成式助理也名列其中。創意工具則成為應用層最大單一類別,Freepik、ElevenLabs、Canva、Photoroom、Midjourney、Capcut等皆上榜,展現AI讓「人人都能創作」的浪潮擴大,設計與影音剪輯能力不再專屬於行銷或美編團隊。

在AI加速工作的同時,也出現逐步取代人力的服務。榜單中17家專攻特定職能的AI新創中,有12家著重輔助人類,例如客服(Lorikeet、Customer.io)、HR(Micro1、Metaview)、銷售(Instantly、Clay),其餘5家則以「AI代理人」為定位,例如Crosby Legal標榜全自動律師事務所,Serval則打造AI IT服務台,這類產品不只是工具,而是試圖成為虛擬員工。報告指出,由於新創尚未綁定律師、會計師等人力長約,更有可能直接「雇用AI」。

另一個快速竄起的應用類別為vibe coding,也就是AI協助下的軟體開發。Replit在榜單中排名第三,主打全流程自動開發與部署功能,吸引大量新創採用。Cursor、Lovable與Emergent也紛紛入榜。相較Lovable偏向生成UI與元件,Replit則支援企業級應用程式與代理人部署,具備完整雲端後台,符合企業需求,因此在支出數據中明顯勝出。

報告亦觀察到,榜單中近七成的AI應用皆可由個人先行使用,後續才擴展至企業團隊使用,顯示AI工具正走出「先企業、後個人」的傳統軟體採購流程。例如Cluely、Midjourney與Otter AI等皆從B2C產品起家,後續加入團隊功能,甚至直接切入B2B市場。OpenAI的營收結構也正在從2023年的75%消費者佔比轉向更平均的企業與個人各半。AI產品強大的功能性與低導入門檻,正在加速這波「消費者→進階用戶→企業」的演進路線。

Mercury表示,這份榜單提供的不僅是趨勢觀察,更是實際金流與採購選擇所描繪的商業信號。未來,隨著更多AI工具走向自動化、代理化,甚至變成虛擬同事,企業的組織結構與人才需求也將出現本質性改變。在AI原生世代,最值得觀察的可能不是誰擁有最新模型,而是誰能最快改變工作方式。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞